Wenn in einem Industriebetrieb kontinuierlich Abwärme anfällt und gleichzeitig Prozessdampf benötigt wird, bestehen günstige Voraussetzungen für den Einsatz einer dampferzeugenden Wärmepumpe. Eine Forschungsgruppe der Ostschweizer Fachhochschule hat die Erfolgsbedingungen für diese energieeffiziente und klimafreundliche Form der Wärmebereitstellung untersucht.

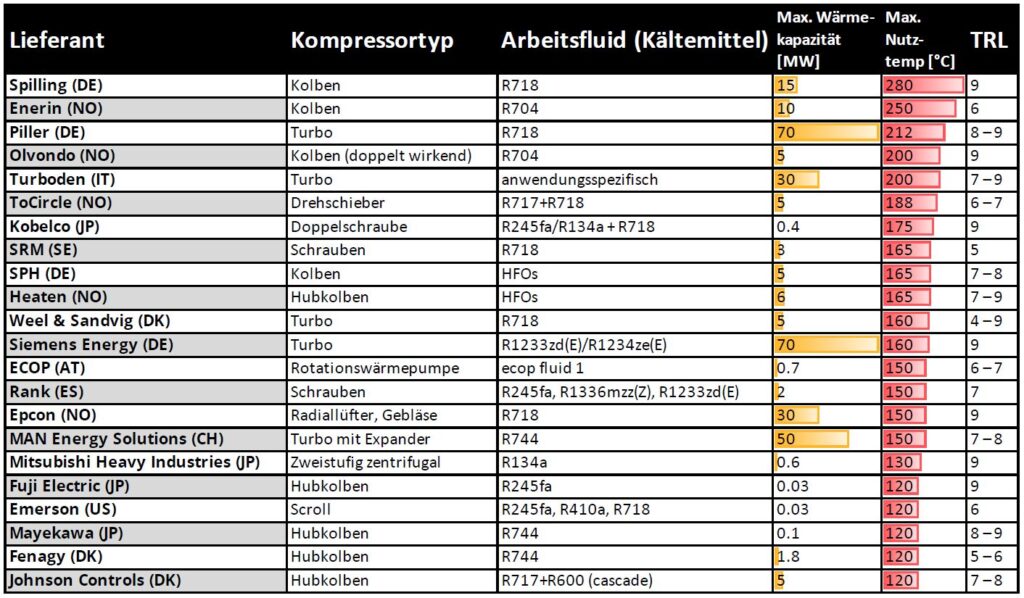

Die wachsende Verbreitung der Wärmepumpen in den letzten zwei Jahrzehnten liegt auch darin begründet, dass moderne Neubauten Heiztemperaturen von lediglich 25 bis 30 °C benötigen. Wärmepumpen stellen solche Heizwärme mit hoher Effizienz – also geringem Strombedarf – bereit. In den letzten Jahren haben die Wärmepumpen-Hersteller indes auch Lösungen auf den Markt gebracht, die weit höhere Temperaturen meistern. Eine Reihe von Geräten stellt Dampf im Bereich von 100 bis 165 °C bereit, wie er in Industriebetrieben gebraucht wird. Unter Beizug eines Dampfkompressors kann man diese Temperaturen sogar noch überbieten, muss dafür aber zusätzliche Energie aufwenden, was die Effizienz des Gesamtprozesses mindert.

Dampferzeugende Wärmepumpen arbeiten insbesondere dann effizient, wenn sie kontinuierlich eine vergleichsweise warme Wärmequelle von 50 und mehr Grad nutzen können. Das ist in vielen Industriebetrieben möglich, wo Abwärme beispielsweise bei der Kühlung entsteht und bislang ungenutzt an die Umwelt abgegeben wird. Ein typisches Beispiel sind Destillationsprozesse etwa in Nahrungsmittel- oder Pharmaunternehmen. Hier braucht man Wärme zum Destillieren und Kälte zum Kondensieren. Die Abwärme aus der Kühlung kann von einer Wärmepumpe zur Dampfproduktion genutzt werden. Auf dem Weg lassen sich fossile Energieträger wie Öl und Erdgas klimafreundlich substituieren.

Dampf aus lauwarmem Wasser

Wärmepumpen werden in der Schweiz bisher nicht zur Bereitstellung von industriellem Prozessdampf genutzt. Im Ausland gibt es bereits gute Beispiele für diese energieeffiziente Wärmeproduktion. So nutzt im norwegischen Trondheim die Tierfutter-Firma Felleskjøpet Agri seit 2024 ein zweistufiges Wärmepumpen-System mit kombiniertem Kreislauf, um 120-grädigen Dampf bereitzustellen.

In der ersten Stufe produziert eine Wärmepumpe unter Einsatz des natürlichen Kältemittels Ammoniak 85-grädigen Wasserdampf (der Prozess erfolgt bei Unterdruck, wo die Verdampfungstemperatur von Wasser tiefer als 100 °C liegt). Der Wasserdampf wird anschliessend durch Dampfkompression auf 120 °C (1,5 bar) gebracht. Als Wärmequelle dient feuchte, 30- bis 40-grädige Luft, die bei der Tierfutter-Herstellung als Abwärme anfällt. Das System aus Wärmepumpe (Aneo Industry) und Dampfkompressoren (Piller) arbeitet mit einer Effizienz, wie man sie von Wohnbauten kennt: Mit dem eingesetzten Strom wird das Dreifache an Wärme erzeugt (COP 3). Die Anlage hat eine Leistung von 1,6 MW und produziert 2 t Dampf pro Stunde.

«Technisch ausgereift»

Dieses Beispiel könnte in der Schweiz Schule machen: Eine Gruppe aus Wissenschaftlern der Ostschweizer Fachhochschule (OST) hat in einem dreijährigen Projekt das Potenzial dampferzeugender Wärmepumpen für die Schweiz untersucht. «Unsere Studie belegt, dass derartige Wärmepumpen heute technisch ausgereift und für den kommerziellen Einsatz verfügbar sind», sagt OST-Projektleiter Frédéric Bless. Das vom BFE finanziell unterstützte Projekt wurde vor kurzem mit dem Schlussbericht beendet.

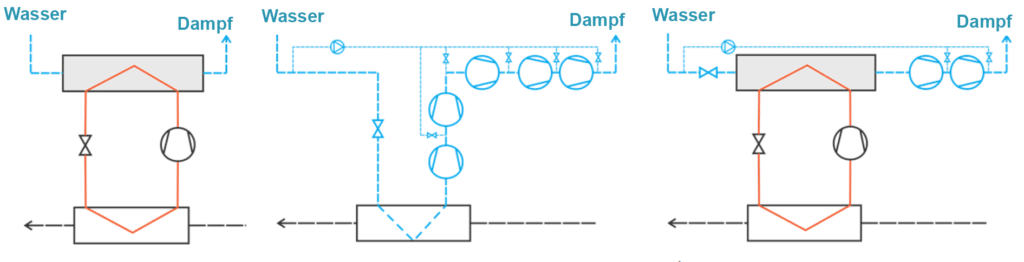

Drei Wege, wie Wärmepumpen Dampf erzeugen

Geschlossener Kreislauf: So funktionieren die meisten Wärmepumpen, die auf dem Markt sind. Sie nutzen ein Kältemittel (rote Linien, links), das in einem geschlossenen Kreislauf zirkuliert. Dieses ist so gewählt, dass es verdampft, wenn es die Wärme der Wärmequelle (z.B. industrielle Abwärme) aufnimmt. Der Dampf wird mit einem elektrisch angetriebenen Kompressor verdichtet und auf eine höhere Temperatur gebracht. Diese hohe Temperatur wird in einem Wärmetauscher zur Dampferzeugung genutzt. Dabei kondensiert das Kältemittel und strömt an den Ausgangspunkt zurück.

→ Vor-/Nachteile: Die Technologie ist aus der Heizwärmeerzeugung gut erprobt. Allerdings gibt es nur eine begrenzte Zahl von Kältemitteln, deren kritische Temperatur (Verdampfungstemperatur) für die Dampferzeugung hoch genug ist, also mind. die benötigten 105 °C aufweist.

Offener Kreislauf: Hier wird kein extra Kältemittel verdampft und komprimiert, sondern das geschieht direkt mit Wasser (blaue Linien, Mitte). Damit Wasser die Wärme der Wärmequelle durch Verdampfen aufnehmen kann, braucht es eine Umgebung mit Unterdruck. Anschliessend hebt ein Kompressor die Temperatur des Wasserdampfs an. Ein Dampfkompressor schafft eine Temperaturerhöhung um 10 bis 20 °C. Um z.B. von 45 °C auf 115 °C zu kommen, müssen ca. sechs Dampfkompressoren hintereinandergeschaltet werden. Hat der Dampf die gewünschte Temperatur, kann er als Prozessdampf eingesetzt werden.

→ Vor-/Nachteile: Als Kältemittel wird Wasser verwendet, das ungiftig und nicht brennbar ist. Weil Wasser als Kältemittel dient, kann ein Wärmetauscher eingespart werden, was die Systemeffizienz erhöht. Da für den Temperaturhub mehrere Kompressoren benötigt werden, ist das System teuer, wartungsintensiv und hat ein erhöhtes Ausfallrisiko. Liegt die Quelltemperatur unter 70 °C, arbeitet eine Wärmepumpe mit offenem Kreislauf ineffizient.

Kombinierter Kreislauf: Sie bewältigt den gewünschten Temperaturhub von Quell- zu Nutztemperatur in zwei Schritten: Den ersten übernimmt eine Wärmepumpe mit geschlossenem Kreislauf, den zweiten eine Wärmepumpe mit offenem Kreislauf.

→ Vor-/Nachteile: Diese Lösung ist geeignet für einen grossen Temperatur-Hub, ist aber auch komplex, da sie zwei technische Systeme (klassische Wärmepumpe, Dampfkompressoren) kombiniert. Nötig ist eine Steuerung von Wärmepumpe und Dampfkompressoren, die Schwingungen im System vermeidet. Bisher gibt es wenig Erfahrungen.

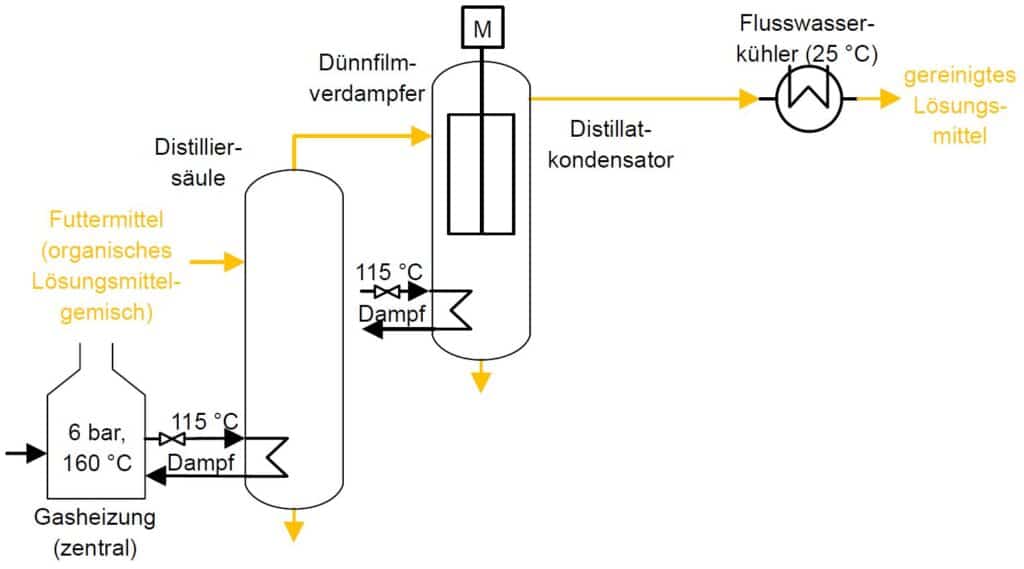

Zu den Ergebnissen gehören zwei Fallstudien, mit denen der Einsatz dampferzeugender Wärmepumpen in bestehenden Industriebetrieben beispielhaft untersucht wurde. Die erste Untersuchung betrifft eine 2014 erbaute Produktionsstätte von UCB Farchim in Bulle (FR). Das Biotech-Unternehmen benötigt für einen Destillationsprozess Dampf (110 °C, 1,5 bar), der bis anhin mit einem Gaskessel erzeugt wird. Die OST-Forschenden konnten mit einer Pinch-Analyse (siehe www.pinch.ch) und weiteren Simulationen zeigen, dass der Dampf mit einer Wärmepumpe energieeffizient und umweltfreundlich bereitgestellt werden könnte.

Dampf für Destillationsprozess

Die Forschenden schlugen dafür eine Wärmepumpe mit kombiniertem Kreislauf vor, bestehend aus einer Ammoniak-Wärmepumpe (500 kW, 0,8 t Dampf pro Stunde) und zwei Dampfkompressoren. Als Wärmequelle würde in Bulle 25-grädige Abwärme genutzt. Es ist das gleiche Anlagenkonzept, das in der oben erwähnten Tierfutter-Fabrik in Trondheim realisiert wurde.

Für die Effizienz des Systems berechneten die OST-Forscher einen COP von 2,9. UCB Farchim zögerte seinerzeit bei der Anschaffung der Wärmepumpe, weil die Technologie noch nicht erprobt war, insbesondere nicht das kontrollierte Zusammenspiel von Wärmepumpe und Dampfkompressor. Als Alternative schlugen die OST-Forschenden eine Lösung vor, bei der zwei Wärmepumpen eines Schweizer Herstellers mit geschlossenem Kreislauf in Kaskade geschaltet werden; die erste nutzt als Kältemittel Ammoniak, die zweite Butan. Diese Lösung ist etwas weniger effizient als der ursprüngliche Vorschlag und setzt das brennbare Butan ein, was besondere Brandschutzmassnahmen erforderlich macht. Aber die Anlage stammt von einem einzigen Hersteller und ist damit «aus einem Guss». Beide Varianten liegen USB Farchim jetzt zum Entscheid vor.

Direkt von 45 auf 115 °C

Die zweite Fallstudie rechnete das OST-Team für DSM Nutritional Products durch. Die Firma stellt in Sisseln (AG) Lebensmittelchemikalien her. Dafür nutzt sie ebenfalls einen Destillationsprozess, der 115-grädigen Dampf benötigt, der bislang mit einem Holzheizkessel produziert wird. Da in diesem Werk Abwärme bei 45 °C zur Verfügung steht, empfahlen die OST-Experten aufgrund ihrer Berechnungen eine Wärmepumpe mit offenem Kreislauf. Das heisst, das 45-grädige Wasser wird bei Unterdruck verdampft und dann durch acht Dampfkompressoren schrittweise auf 115 °C gebracht. Für die Effizienz des Verfahrens wurde ein COP von 3,3 berechnet.

Nach Auskunft der OST-Forschenden ist die Lösung technisch umsetzbar, mit geschätzten 730 000 Euro Investitionskosten aber teurer als eine Lösung mit Holz (370 000 Euro) oder Biogas (550 000 Euro). Dem stehen tiefere Betriebskosten der Wärmepumpen-Lösung gegenüber, zudem kann die Firma hier noch anderweitig profitieren: Sie kann nicht nur Dampf erzeugen, sondern hat auch eine willkommene Verwendung für ihre Abwärme, die bislang in den Rhein abgeführt wird. Die Nutzung des Rheins für Kühlzwecke ist mit Blick auf die Fischbestände jedoch umstritten. So dürfen Firmen den Fluss im Sommer zeitweise nicht zur Kühlung nutzen, um die Fische nicht zu gefährden. Wird die Abwärme in den Betrieben selber genutzt, tritt dieses Problem nicht mehr auf.

Trend zu natürlichen Kältemitteln

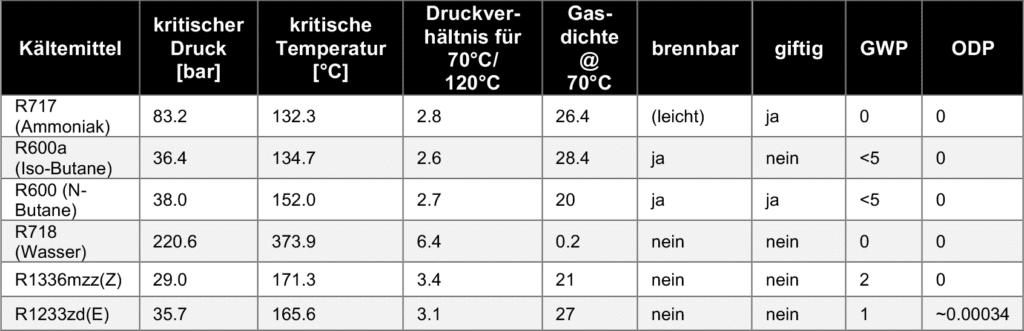

Die Autoren stellen mit ihrer Studie auch vertiefende Informationen zu dampferzeugenden Wärmepumpen bereit. So listen sie auf, welche Wärmepumpen zur Dampferzeugung heute auf dem Markt angeboten werden, und sie geben eine Übersicht über die eingesetzten Kältemittel. Dazu hält der Projekt-Schlussbericht fest: «Es existiert kein perfektes Kältemittel für dampferzeugende Wärmepumpen. Die wichtigsten zukunftssicheren Optionen sind natürliche Kältemittel R600 (n-Butan), R600a (Iso-Butan), R717 (Ammoniak) und R718 (Wasser) und Fluorchlorkohlenwasserstoffe (HFO): HCFO-R1233zd(E), HFO-R13336mzz(Z). All diese Kältemittel haben kein (oder nur ein geringes) Ozonabbaupotenzial und ein niedriges Treibhauspotenzial, darüber hinaus hat jedes seine Vor- und Nachteile» (vgl. Tabelle).

Trotz Hürden glaubt Frédéric Bless an den Einsatz von Wärmepumpen im industriellen Umfeld: «Dampferzeugende Wärmepumpen sind heute noch teurer als fossile Systeme zur Dampferzeugung, aber sie bieten Industriebetrieben einen Hebel für eine klimafreundliche Produktion», sagt der Wissenschaftler. Die grösste Hürde, die Unternehmen bisher vom Einsatz dieser Dekarbonisierungstechnologie abhält, sieht Bless bei fehlenden Beispielen, die den verlässlichen Langzeitbetrieb dieser Form der Wärmeerzeugung demonstrieren: «Wir brauchen in der Schweiz Demonstrationsanlagen mit einem mehrjährigen Monitoring, das die Verlässlichkeit dieser Anlagen unter Beweis stellt. So erhalten Firmen, die heute mit der Umstellung noch zögern, einen Nachweis, dass die Technologie funktions- und betriebstüchtig ist, der für den internen Entscheidungsprozess massgeblich sein kann.»

Benedikt Vogel

im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE)