Das Pharma- und Biotechunternehmen Bachem AG in Bubendorf kombiniert die Kälteanlage mit einer Wärmepumpe. Diese erzeugt 70 °C heisses Wasser für das Wärmenetz mehrerer Gebäude. In diesen kann der fossile Anteil an Brennstoffen für die Wärmeerzeugung um mehr als einen Drittel gesenkt werden.

Das Schweizer Technologieunternehmen Bachem entwickelt Wirkstoffe für Medikamente und ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden. Die Wirkstoffe werden in Medikamente für Krebstherapien, zur Behandlung von Diabetes oder auch für hochwertige Kosmetika eingesetzt. Die Herstellung der Wirkstoffe erfolgt in Reaktoren, die gezielt gekühlt und erhitzt werden. Die Labors und Produktionsräume unterstehen zum Teil strengen regulatorischen Vorgaben an das Raumklima. Entsprechend anspruchsvoll ist die Raumkonditionierung.

Was 1971 mit zwei Personen begann, ist heute ein weltweit tätiges, börsenkotiertes Technologieunternehmen mit über 1600 Mitarbeitenden. Nicht verändert hat sich hingegen über die Jahrzehnte die Treue zum Hauptsitz Bubendorf im Kanton Basel-Landschaft – und ein grosses ökologisches Engagement. Das Responsible-Care-Programm fördert seit über zwei Jahrzehnten den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Zudem engagiert sich Bachem bei der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW). Mit einem Mehrjahresplan soll der CO2-Ausstoss an den beiden Schweizer Standorten Bubendorf und Vionnaz (VS) um jährlich 600 Tonnen reduzieren werden.

Zusätzlicher Kältebedarf weitsichtig decken

Mit dem deutlichen Ausbau der Produktionskapazität am Standort Bubendorf über die letzten Jahre stieg auch der Kältebedarf. Entsprechend mussten die zwei bestehenden Kältezentralen für das Areal mit seinen neun Gebäuden erweitert werden. Peter Seiz, Leiter Global Engineering bei Bachem, leitete die Planungsarbeiten: «Für uns war nach ersten Überschlagsrechnungen schnell klar, dass wir die (Ab-)Wärme neuer Kälteerzeuger für eines unserer Wärmenetze auf dem Areal nutzen wollten, anstatt sie wie bisher über Rückkühler an die Umgebung abzugeben.»

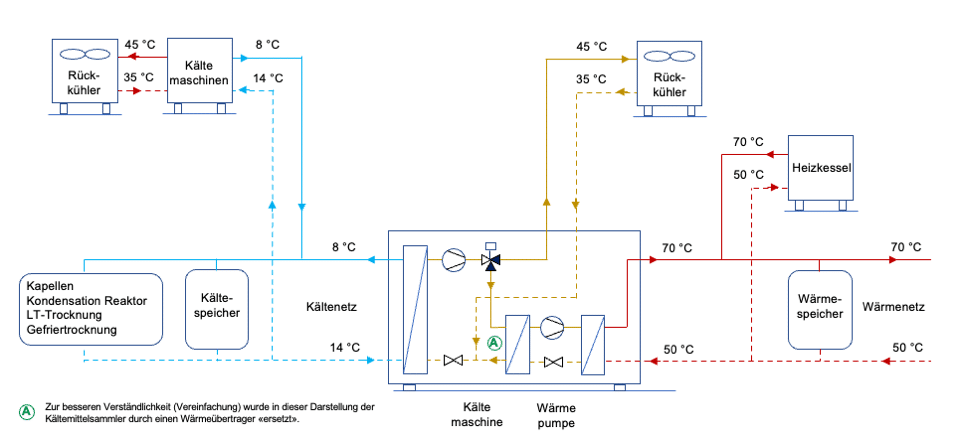

Auf der Basis einer externen Konzeptstudie von Eicher + Pauli fand Bachem die optimale Lösung in einer neuen, zusätzlichen Energiezentrale mit einer kombinierten Kälte-Wärmeerzeugung. Das System verbindet in einer Einheit eine Kältemaschine und eine Wärmepumpe. Zwei Kälteverdichter erzeugen das für die Produktion notwendige 8 °C kalte Wasser. Dabei fällt (Ab-)Wärme mit einer Temperatur von 45 °C an. Diese wird mit der Wärmepumpe auf 70 °C gehoben und kann so in einem Wärmenetz für die Gebäudeheizung und das Warmwasser auf dem Bachem-Areal genutzt werden.

Markanter Beitrag der Wärmepumpe

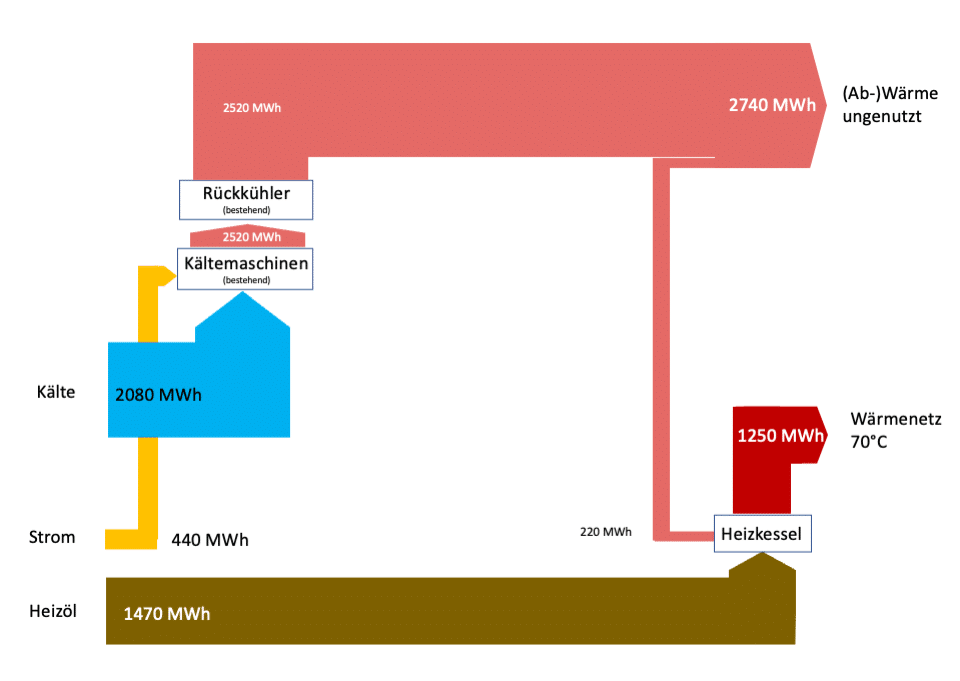

Obwohl im Sommerhalbjahr der Wärmebedarf gering ist und die Kälteleistung konstant hoch bleibt, kann die neue Wärmepumpe gut 55 Prozent der Abwärme der Kältemaschine verwerten. Damit deckt die Wärmepumpe rund 36 Prozent des jährlichen Wärmebedarfs der Produktions-, Lager- und Bürogebäude C1, C3, G und F im Werk Bubendorf.

Nicht zu unterschätzen ist bei solchen hybriden Lösungen die Inbetriebnahme. «Am Schluss mussten wir etwas Knochenarbeit leisten, bis die Anlage einwandfrei funktioniert hat», schmunzelt Patrick Schwab, der massgeblich verantwortlich ist für den reibungslosen Betrieb der Wärme- und Kälteversorgung bei Bachem. Denn anders als eine Ölheizung reagiert eine Wärmepumpe schon auf geringe Abweichungen bei den Temperaturen empfindlich. Und auch hydraulische Mängel der Wärmeverteilung verzeihen Wärmepumpen weniger gut. «Wir haben mit der Inbetriebnahme der Wärmepumpe einen Fehler bei der hydraulischen Einbindung des Heizkessels entdeckt», so Schwab. «Ein Fehler, der schon mehrere Jahre bestand, aber erst mit der neuen Wärmepumpe zu einer Störung geführt hat und damit erkannt und behoben werden konnte».

Innovative Lösungen mit neuen Technologien wie industriellen Wärmepumpen brauchen ein Management, das den Nutzen in einer langfristigen Perspektive sieht. «Bei Bachem ist die zuverlässige Bereitstellung der Infrastruktur inkl. Energien für den Ausbau der Produktionsanlagen genauso wichtig wie attraktive Paybackzeiten», sagt Seiz. «So darf sich eine Investition in einen Ausbau der Infrastruktur auch einmal erst mittelfristig rechnen.» Umso erfreulicher ist es, dass der Business Case für das Wärmepumpenprojekt aufgezeigt hat, dass sich die Investition in fünf bis sechs Jahren auszahlen wird.

Bundesbeiträge an Wärmepumpen für Prozesswärme

Das Beispiel der Bachem zeigt, dass Hochtemperatur-Wärmepumpen im industriellen Umfeld schon heute einen markanten Beitrag zur Erzeugung von Wärme im Unternehmen leisten können. Um das langfristige Ziele «Netto-Null 2050» zu erreichen, sind Unternehmen mit Produktionsanlagen gut beraten, heute die ersten Schritte zu tun. So sind sie gut aufgestellt, um Schritt für Schritt auf erneuerbare Energien umzustellen.

Das Förderprogramm «Wärmepumpen für Prozesswärme» von EnergieSchweiz unterstützt Unternehmen, die neu einen Teil der Wärme für ihre industrielle Produktion mit einer Wärmepumpe erzeugen wollen. Der Förderbeitrag beträgt bis 40 Prozent der Mehrinvestitionskosten.

Mehr Informationen hierzu auf www.energieschweiz.ch/prozesse-anlagentechnik/industrielle-waermepumpe/