Statt Versuch und Irrtum jetzt prädiktive Kontrolle: Endlich verfügen Wissenschaftler über eine intime Kenntnis der Reaktionspfade einer Schlüsselverbindung für das Wachstum komplexer Oxide und können so Reaktionsausgänge vorhersagen und ihre Modelle in Echtzeit verfeinern.

Im Mittelpunkt einer aktuellen Studie in der Zeitschrift «npj Computational Materials» steht Titanisopropoxid (TTIP), Ti[OCH(CH3)2]4 [1]. Chemisch gesehen handelt es sich um einen metallorganischen Baustein im Zentrum atomar präziser komplexer Oxidmaterialien, auch Precursor genannt.

Verzweigte Reaktionspfade, Nebenstrassen, Sackgassen

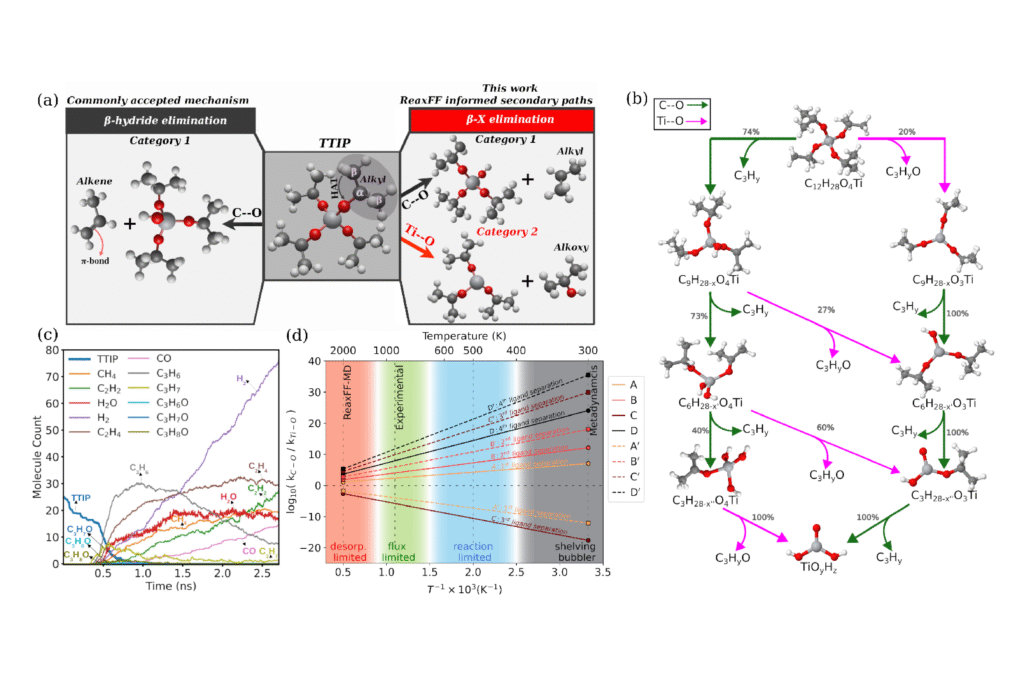

«Metallorganische Precursoren sind die Arbeitspferde des komplexen Oxidwachstums», erläutert die Erstautorin Nadire Nayir, Leiterin der Arbeitsgruppe Computational Materials Science am Paul-Drude-Instituts für Festkörperelektronik (PDI) in Berlin. «Das Verständnis ihrer Reaktionspfade ermöglicht die präzise Einbindung von Elementen, senkt die Verdampfungstemperaturen und verbessert die Kontrolle über Materialzusammensetzung und Stöchiometrie. Die eigentliche Herausforderung liegt jedoch in der Komplexität der Reaktionen. Moleküle verzweigen sich in mehrere Pfade – einige führen zu nützlichen Produkten, andere enden in metastabilen Nebenprodukten oder Sackgassen. Diese können den Prozess verlangsamen oder sogar blockieren. Jahrzehntelang hatten Chemiker Schwierigkeiten vorherzusagen, welche Pfade erfolgreich sein würden.»

Namentlich in Gasphasenabscheidungstechniken zur Herstellung von Dünnschichten wurden sie lange Zeit wie eine Blackbox behandelt. Ihre Reaktionen waren schlecht verstanden und wurden oft als «nur ein weiterer Regler zum Verstellen» abgetan. Darum ließ sich beispielsweise das Potenzial der Metallorganische Chemische Gasphasenabscheidung (MOCVD) zur präzisen Herstellung von kristallinen Halbleitern, der Atomlagenabscheidung (ALD) zur schichtweisen, atomgenauen Abscheidung oder der Hybrid-MBE als einer Kombination aus Molekularstrahlepitaxie (MBE) und MOCVD nicht optimal ausschöpfen.

Überbrückung thermodynamischer Triebkräfte und kinetischer Einschränkungen

In ihrer Studie haben die Wissenschaftler rechenintensive Quantenmechanik mit der Effizienz von ReaxFF, einem Kraftfeld zur Simulation chemischer Reaktionen, und Metadynamik, einem Computersimulationsverfahren zum Abschätzen der Freien Energie und anderer Zustandsfunktionen von Systemen, verknüpft. Auf diese Weise gelang es ihnen, die vollständige «Reaktions-Landschaft» des Precursors TTIP zu kartieren. Als entscheidend erwies sich dabei die Entwicklung eines Multiphysik-Modell, das – anders als frühere Modelle – thermodynamische Triebkräfte und kinetische Einschränkungen (z.B. Aktivierungsbarrieren) überbrückt und damit zuverlässige Vorhersagen in komplexen Systemen jenseits der Grenzen reiner Gleichgewichtsmodelle.

«Die enge Zusammenarbeit mit dem Simulationsteam ermöglichte es uns, unsere Experimente anders zu betrachten», freut sich Roman Engel-Herbert, Direktor des PDI und Leiter der h-MBE-Experimentalarbeiten. «Jetzt sehen wir die Reaktionslandschaft, einschließlich metastabiler Zwischenprodukte und Sackgassenpfade, was uns hilft, intelligentere Synthesestrategien zu entwickeln.»

Schneller und nachhaltiger zu Nanomaterialien und Dünnfilmen

So enthüllten sich verborgene Reaktionsschritte, mögliche Reaktionshindernisse, Nebenproduktpfade und vieles mehr. Das Team verwandelte die Chemie der metallorganischen Precursoren von einem Spielfeld für «Trial and Error» in einen vorhersagbaren und kontrollierbaren Prozess. Damit haben die Forscher den Grundstein für eine effizientere, vorhersagbare und skalierbare Herstellung von Nanomaterialien gelegt, den Übergang zu einer prädiktiven Synthese und schnelleren und nachhaltigeren Materialentwicklung angestoßen und den Weg für eine präzisere und kostengünstigere Herstellung von Dünnfilmen geebnet.

Die Dünnschichttechnik erweist sich zurzeit generell als ausgesprochen dynamisches Feld. Das hat in diesem Jahr beispielsweise eine Veröffentlichung eines Teams der Universität Leipzig und der Purdue-Universität (USA) in der Fachzeitschrift «Nature Reviews Chemistry» unterstrichen [2]. Die Wissenschaftler nutzten geladene Molekülbruchstücke, wie sie bisher hauptsächlich zur Strukturbestimmung in der analytischen Chemie verwendet wurden, nun auch für die Dünnschichtsynthese [https://ccreport.com/artikel/erst-nur-strukturbestimmung-jetzt-auch-duennschicht-synthese/].

Das Forschungsteam der Purdue-Universität beschreibt in dem Artikel seine Arbeiten zur Verknüpfung metallhaltiger, geladener «Nanocluster» (kleine Partikel mit genau definierter Atomanzahl). Aufgrund ihrer besonderen magnetischen und elektronischen Eigenschaften sind sie für Quantentechnologien von Interesse. Darüber hinaus wird über die gemeinsame Arbeit der beiden Forschungsgruppen zur Entwicklung der Instrumente und zur Reaktion molekularer, geladener Katalysatoren auf Oberflächen berichtet [3].

Eimear Bruen (PDI), Dr. Christian Ehrensberger

Literatur

1. Benazir Fazlioglu-Yalcin, Cem Sanga, Irem Erpay, Dundar Yılmaz, Adri CT van Duin, Roman Engel-Herbert, Nadire Nayir: Multi-physics Predictive Framework for Thermolysis of Titanium(IV)-Isopropoxide. npj Comput Mater 11, 296 (2025). DOI: 10.1038/s41524-025-01782-4

2. Warneke, J., Samayoa-Oviedo, H.Y., Rohdenburg, M. et al.: Molecular synthesis with gaseous fragment ions on surfaces. Nat Rev Chem 9 (2025): 470-480. https://doi.org/10.1038/s41570-025-00719-1

3. Susann Sika (Universität Leipzig), Dr. Christian Ehrensberger: Erst «nur» Strukturbestimmung, jetzt auch Dünnschicht-Synthese. contamination control report 2 (2025): 12