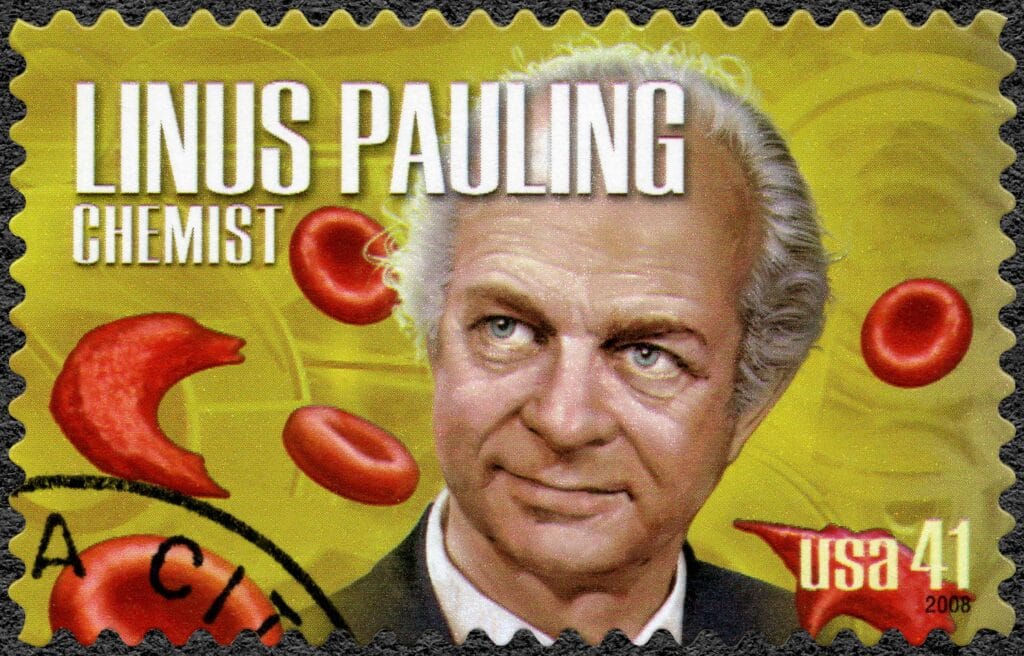

Berühmte Chemiker sind heute meist nur der Fachwelt bekannt. Die breite Öffentlichkeit kennt keine herausragenden Persönlichkeiten aus dieser Disziplin. Das war allerdings nicht immer so. Einer der schillerndsten Chemiker des vergangenen Jahrhunderts war eindeutig Linus Pauling. Er war nicht nur ein begnadeter Wissenschaftler, sondern auch jemand, der aufrüttelte und eine klare Linie verfolgte. Der zweifache Nobelpreisträger wird zurecht Chemiker des 20. Jahrhunderts genannt.

Linus Pauling (1901–1994) war elf, als er begann, Insekten zu sammeln. Er füllte die Tierchen alle in Fläschchen ab und präparierte sie für seine Sammlung. Er merkte schnell, dass er ein Mittelchen benötigt, um diese Insekten augenblicklich zu töten. Ein guter Freund seines damals bereits verstorbenen Vaters half ihm dabei. Er war wie sein Vater Apotheker und gab dem kleinen Jungen Kaliumcyanid (!) aus seiner Apotheke, um die Insekten blitzartig ins Jenseits zu befördern. Das sei sein erster Kontakt mit der Chemie gewesen, erinnerte sich der redselige Wissenschaftler.

Später langweilten ihn allerdings – aus heutiger Sicht zum Glück – die Insekten und allmählich tauchte das unstillbare Interesse an der reinen Chemie auf.

Alte Glaubenssätze fallen in sich zusammen

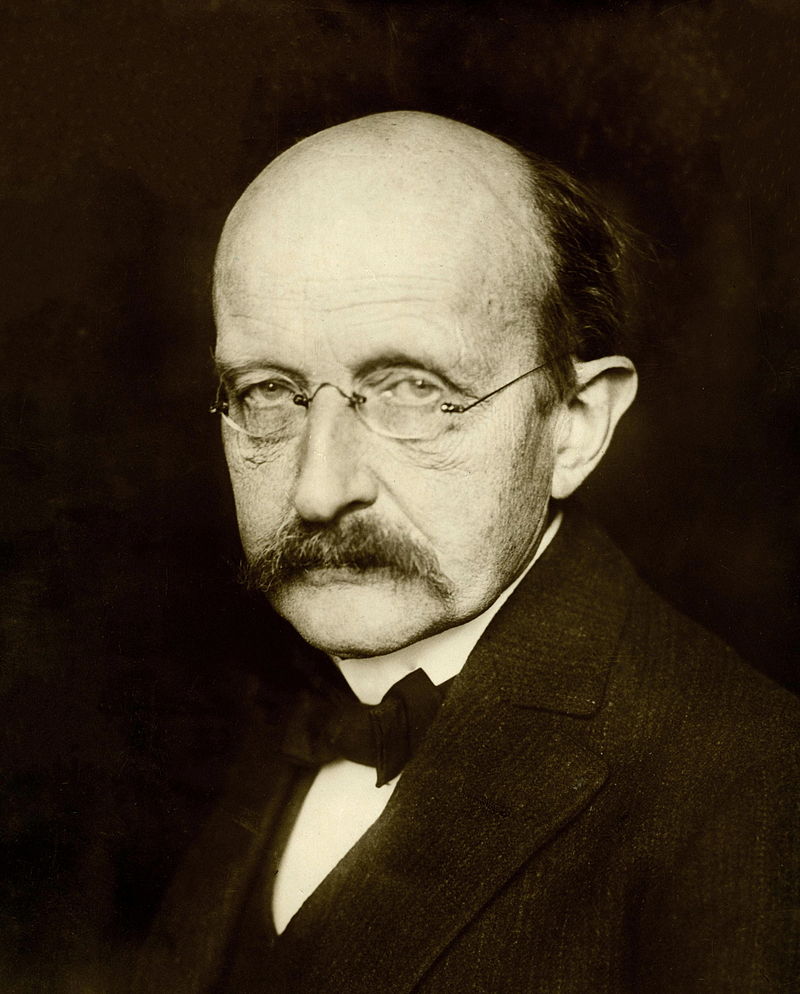

Die Physik und bald auch die angrenzenden Naturwissenschaften befanden sich in einer Zeit des Umbruchs. Dem deutschen Physiker Max Planck gelang es im Jahre 1900, zwei widersprüchliche Strahlungsformeln (eine für den kurzwelligen und einen anderen für den langwelligen Bereich) in eine einzige Formel folgerichtig zu vereinen. Dies konnte er nur dank der Loslösung von bestimmten Vorstellungen der klassischen Physik erreichen.

Er legte also den Grundstein für eine neue Disziplin: Neben der klassischen Mechanik ist nun die Quantenmechanik ein Teilbereich der Physik geworden. Die Quantentheorie führte zu der Erkenntnis, dass Licht nicht nur Wellencharakter, sondern gleichzeitig auch Teilchencharakter besitzt (Wellen-Teilchen-Dualismus).

Die Quantenmechanik erobert die Chemie

Diese scheinbar widersprüchliche Eigenart gilt aber nicht nur für Licht oder eben für «Lichtteilchen» (Photonen). Luis de Broglie konnte zeigen, dass dieser Dualismus ebenso bei Materie mit höherer Masse und somit auch bei Atomen und Molekülen vorkommen muss (1924). Mithilfe dieses Gesetzes stellte der Physiker Erwin Schrödinger seine berühmte Schrödingergleichung in Zürich auf (1926). Schrödinger hat somit das universale Werkzeug für die Untersuchung quantenmechanischer Phänomene in der Chemie erschaffen.

Dies begriffen die Wissenschaftler von damals schnell und bereits ein Jahr später waren sie erstmals in der Lage, die Atombindung eines Moleküls mittels einer quantenmechanischen Näherungsberechnung zu beschreiben. Es gelang ihnen, die kovalente Bindung von Wasserstoffmolekülen zu erklären. Sie bestätigten hiermit die klassische Theorie der Elektronenpaarbindung von Gilbert Lewis (1916).

Der spitzfindige Pauling

Nun aber erkannte Pauling, dass die Quantenmechanik für die Chemie noch weitaus mehr Antworten liefern kann, als die einfache Elektronenpaarbindung energetisch korrekt darzustellen. Er veröffentlichte eine Reihe von Aufsätzen, in welchen er die Quantentheorie nutzte, um physikochemische Eigenschaften von Molekülen theoretisch zu beschreiben.

Im Jahr 1931 publizierte der junge Wissenschaftler schliesslich sein erstes bedeutendes Werk in diesem Bereich. Es ist wohl seine bekannteste Veröffentlichung mit dem unmissverständlichen Titel «The Nature of the Chemical Bond». Später bezeichnete Pauling diese Publikation als seinen Lieblingsaufsatz.

Vom Elfenbeinturm in die Öffentlichkeit

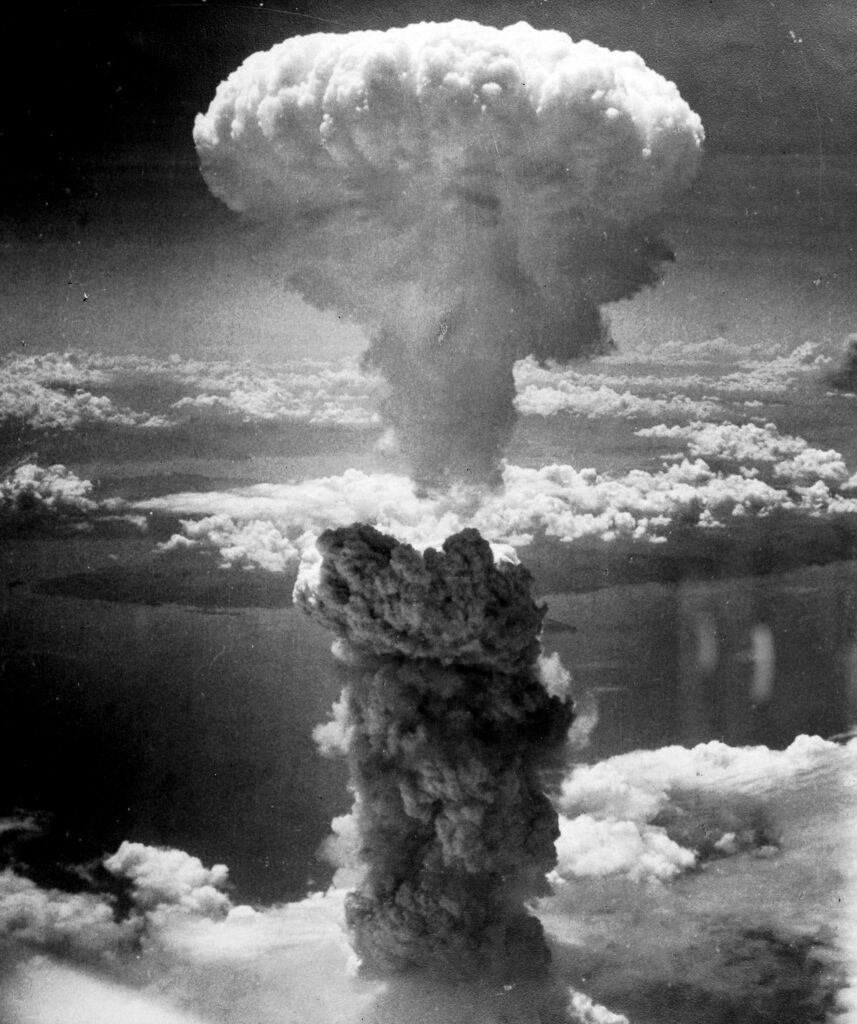

Pauling war überzeugt, dass die Wissenschaft der Gesellschaft im Guten dienen müsse. Kurz nach den Nuklearangriffen in Hiroshima und Nagasaki Ende des Zweiten Weltkriegs begann Pauling, öffentliche Vorträge über die Gefahren von Nuklearenergie zu halten, woraufhin Albert Einstein den Chemiker 1946 kontaktierte und ihn als Mitglied der «Emergency Committee of Atomic Scientists» aufnahm. Nach eigenen Aussagen, habe diese Mitgliedschaft Pauling und seine Frau Helen Pauling dazu inspiriert, mehr für die Gesellschaft zu tun und ihre ganze Energie für die Problematik der Atombomben und den Weltfrieden einzusetzen.

Politik und Wissenschaft: Ein zerstrittenes Paar

Doch sein Engagement blieb nicht ohne Konsequenzen. Als er sich 1952 auf den Weg zu einer wissenschaftlichen Vortragsreihe in London machte, wurde ihm die Ausreise vom US State Department verweigert. Auf dieser verpassten Konferenz wurden die ersten Röntgenaufnahmen der DNA veröffentlicht. Die exakte Struktur derselben konnte dann ein Jahr später von den anwesenden Wissenschaftlern Francis Crick und James Watson auf Grundlage dieser ersten Aufnahmen identifiziert werden.

Wer weiss, ob Pauling, wenn er dabei gewesen wäre, die DNA-Struktur noch vor den beiden Kollegen herausgefunden hätte. Er beschäftigte sich zu jener Zeit stark mit der molekularen Struktur von Biomolekülen. Es wäre also durchaus denkbar, dass er ausgehend von seinen Studien und Vorgehensweisen auf die Doppelhelix der DNA noch vor Crick und Watson gekommen wäre.

Der Einsatz für den Frieden trug dennoch Früchte: Schliesslich reichte er zusammen mit seiner Frau eine Petition mit über 11 000 Unterschriften ein, um den Atombombentests der US-Regierung und der Sowjetunion ein Ende zu setzen. 1962 unterzeichnete der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten John F. Kennedy und der Ministerpräsident der damaligen Sowjetunion Nikita Chruschtschow eine Vereinbarung, wodurch weitere Atomtests verboten wurden. Hierfür wurde Pauling nachträglich der Friedensnobelpreis verliehen.

Die Sache mit dem Vitamin C

Eine der skurrilsten Geschichten, über die selbst heute immer wieder berichtet wird, ist diejenige vom Vitamin C. Als Pauling älter wurde, konsumierte er enorm hohe Dosen an Vitamin C. Die Angaben schwanken: Einigen Quellen zufolge löffelte der amerikanische Wissenschaftler bis zu 18 000 mg reines Vitamin C am Tag, was masslos über der empfohlenen Tagesdosis von ungefähr 80 mg liegt. Neben Vitamin C nahm er auch andere Vitamine, wie Vitamin E und B2, täglich zu sich – wohlgemerkt auch in Überdosen. Vor allem zur Behandlung von Krebs könnte sich Vitamin C – oder genauer Ascorbinsäure – besonders gut eignen, war der Amerikaner überzeugt. So empfahl er einst einem um Rat suchenden Arzt, er solle seinen Patienten im Endstadium von Krebs 10 000 mg Vitamin C am Tag intravenös verabreichen.

Bereits zu Lebzeiten spalteten Paulings Ansichten die Meinungen von Ärzten und Wissenschaftlern. Pauling selbst meinte, dass dieses unglaublich günstige Pulver, das praktisch keine Nebenwirkungen verursache und so einfach vielen Patienten helfen könne, ein Dorn im Auge der Pharmaindustrie sei.

Pauling starb auf seiner Ranch zwar tatsächlich an Krebs, aber – so muss man auch einsehen – in einem bemerkenswerten hohen Alter von 93 Jahren.

Roger Bieri