In Zukunft werden Laboranten verstärkt Reaktionskessel, Analysengeräte und Roboter per Mausklick steuern, Funktionseinheiten für aktuelle Aufgabenstellungen sinnvoll vernetzen.

Diese Vision ergänzt eine rege Weiterentwicklung von Einzelgeräten und Verfahren. Dabei sticht unter anderem die Ramanspektroskopie in Labor- und Prozessanalytik heraus. All dies erlebten die Besucher der Branchenleitmesse Achema im Juni 2024 – und noch viel mehr.

Hier geht es zur Fotogalerie mit Impressionen zur ACHEMA 2024 (Bilder: ChemieXtra).

Statt zu stöpseln, zu schrauben und zu verdrahten, stellen Laboranten die Verbindungen zwischen Reaktionskesseln, Fermentern, Chromatographen und vielem mehr in Zukunft per Mausklick her. Schon hat Merck in Darmstadt auf diese Weise an die hundert unterschiedliche Funktionseinheiten miteinander vernetzt. Die Arbeit verlagert sich von der Workbench an den Rechner. Diese Perspektive hat die Interessengemeinschaft Automatisierungstechnik der Prozessindustrie Namur bereits 2015 mit dem Software-Standard MTP (Module Type Package) eröffnet. Es spricht für die Komplexität moderner Labors, dass es neun Jahre gedauert hat, bis die «schöne neue Laborwelt» in der Praxis angekommen ist. Nun aber stehen laborgeeignete Software-Pakete zur Unterstützung von Namur 2658 und der entsprechenden Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) und des VDE Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) zur Verfügung (z.B. Zenon, Copa-Data, Ottobrunn).

Intensive Kombination laboranalytischer Verfahren

Gleichzeitig wachsen schon im Vorfeld Einzelgeräte zu Kombi-Einheiten zusammen, wobei oft mehrere Unternehmen zusammenarbeiten. Ein Beispiel dafür stellt das Aufgehen von Thermogravimetrie (TGA, von Netzsch) und Fouriertransform-Infrarotspektroskopie (FT-IR, von Bruker) in einem weitgehend automatisch arbeitenden Analysensystem dar.

Eine andere Kombination ergibt sich durch das Vereinen von TGA und Dynamische Differenzkalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry, DSC). Wiegen, erhitzen, dann die kalorimetrische Messung (STA 509, Netzsch). Optional kann zusätzlich ein Massenspektrometer (MS) dahinter geschaltet werden. Dies eröffnet enorme Möglichkeiten. War die DSC bisher eine Nischen-Verfahren in der Analytik, lassen sich jetzt durch die Kombination mit einem Massenspektrometer viele Informationen über eine Probe auf einen Schlag generieren. Klassischerweise erhält man Wärmestromänderungen, wie sie beispielsweise für Schmelz- oder Kristallisationsvorgänge, für polymorphe Übergänge oder für chemischen Reaktionen typisch sind – auch für Verdunstungsprozesse. Hier liefert die TGA-DSC-MS-Kombination ein quantitatives Mass (DSC: «So viel Substanz ist verdunstet») und die Identifizierung (MS: «Diese Substanz war es»).

Einsatzbereiche für die moderne DSC-Analytik finden sich unter anderem in der Chemie, der Lebensmittelchemie, der Pharmazie und – dank der hohen Endtemperatur von 1600 °C – in der Metallforschung. Im Einzelnen betrifft dies das Metallrecycling, die Batterieforschung, die Windkraft (Materialprüfung der Rotorblätter) und die Atomindustrie (hier auch die Entsorgung). Speziell in der Batterieforschung und der Stahlindustrie arbeitet man gern unter Wasserstoffatmosphäre. Ein Grund: Zum Beispiel soll der Röstprozess beim Stahl, statt mit dem Reduktionsmittel Kohle, zukünftig mit «grünem» Wasserstoff funktionieren.

Fokus Ramanspektroskopie

Die bereits erwähnte FT-IR-Technik von Bruker lässt sich über die TGA-Kopplung hinaus mit mikroskopischen Verfahren oder mit der Ramanspektroskopie und vielem mehr kombinieren. Für die Prozessanalytik (PAT) hat das Unternehmen auf der Achema ein neues Ramangerät zur Kontrolle von Reaktionsgefässen vorgestellt. Es eignet sich für hohe Temperaturen (ca. 200 bis 300 °C) und hohe Drücke (ca. 20 bis 30 bar). Generell erfährt dieses spektroskopische Verfahren eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen.

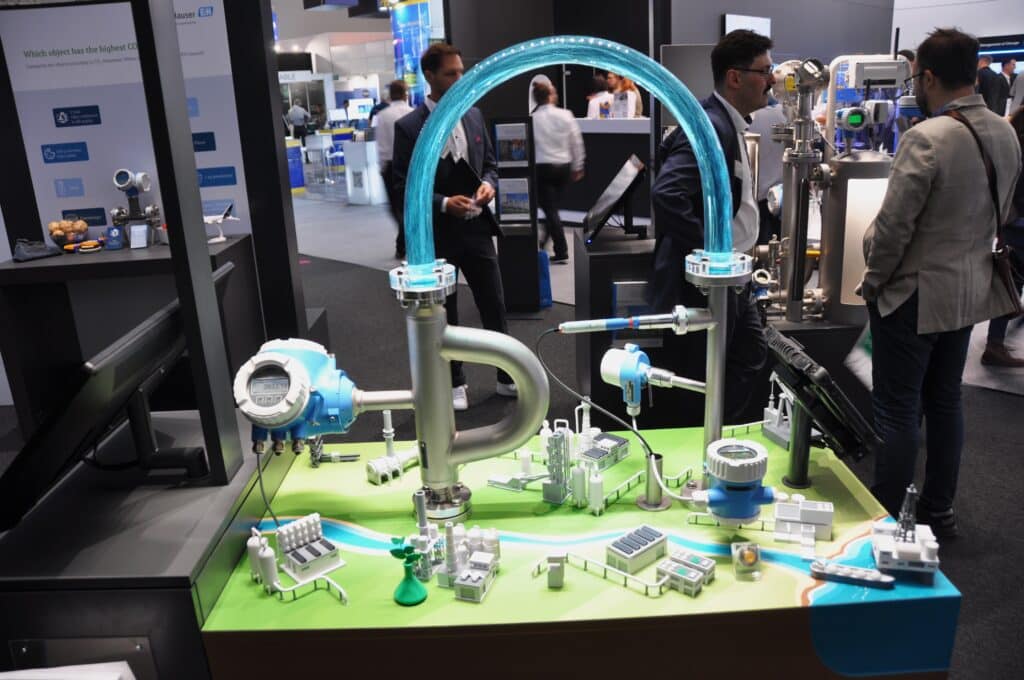

Ein grundsätzlicher Vorteil liegt in der Einsatzfähigkeit in wässrigen Medien, denn Wasser ist nicht ramanaktiv, und so kommt es hier zu keinerlei Riesenpeaks, die alles andere überlagern. Der Bereich der Ramanspektroskopie erstreckt sich zum Beispiel auf Fermenter und Zellkulturen – weite Bereiche der Biotechnologie. Dabei bleibt das Messprinzip gleich, es wechseln die Sonden. Hier hat der Anwender die Wahl zwischen Ausführungen für den Labormassstab, für das Technikum und für die Produktion. Für Laborexperimente werden sich öfter Sonden für die Einmalverwendung eignen («single-use»). Für alle Bereiche bieten sich mehrfach verwendbare Alternativen an. Darüber hinaus gibt es ausserdem diese Kombination von Endress + Hauser: eine Sonde zur Mehrfachverwendung in einer Single-use-Schutzhülle («sleeve»).

Andere Anbieter kombinieren in einem einzigen «Schrank» die bewährte Voltammetrie neuerdings mit der Röntgenfluoreszenzspektroskopie (z.B. für Oberflächentechnik, Halbleiter, Metallrecycling) und der Ramanspektroskopie (für Chemie, Pharma, Biotech). Alle Messsonden werden über eine Software-Plattform vernetzt (z.B. Impact, Metrohm) und so in ein alles umfassendes System integriert. Damit lassen sich in der Chemie Reaktoren überwachen, in der Biotechnologie Fermenter, in der Chipfertigung die Prozessbäder.

Laborautomation – Vorteile im Arbeitsschutz und in der Qualitätssicherung

Recht spontan hatte sich das Messe-Team von Metrohm dazu entschlossen, jenseits des eigenen Standes eine Messehalle tiefer eine komplett automatische Titration für das analytische Labor vorzuführen. Vials, Greifroboter, Zuführung der Lösungen – alles funktioniert ohne Kontakt mit dem Menschen. Mit vielen Vorteilen: Die Mitarbeiter bleiben vor toxischen Substanzen geschützt, und der Roboter macht weniger Fehler. Dieser Gedanke liegt auch dem Laborroboter AP3900 der Hach Lange GmbH zur vollautomatisierten Wasseranalyse zugrunde (einschliesslich Probenvorbereitung). Das modulare Konzept umfasst in der Basisversion CSB, Gesamtphosphor, Gesamtstickstoff, Ammonium, Nitrat und Nitrit.

Für eine umfassende Pharma-Tauglichkeit werden Roboter immer weiter auf aseptische Umgebungen abgestimmt, sind beispielsweise gegen Isopropanol beständig und lassen sich einfach sauber abwischen. Dies wird auch durch umfangreiche Dokumentations- und Validierungs-Pakete jederzeit überprüfbar. Im Trend liegen handschuhlose Isolatoren, dabei arbeiten Stäubli und SKAN zusammen. Die Roboter in diesen Umgebungen machen nicht nur weniger Fehler als Menschen, sondern können teilweise sogar selbständig Fehler auffinden, wie zum Beispiel Vials mit falschen Schraubverschlüssen.

Zusammen mit dem Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat Stäubli den Prototypen eines neuen autonomen Fahrzeugs für aseptische Umgebungen erarbeitet und auf der Achema ausgestellt. Das Gefährt reicht einem Mitarbeiter ungefähr bis zum Knie und weist die Vorteile bekannter autonomer Fahrzeuge in der Industrieproduktion auf, zum Beispiel einen automatischen Stopp vor Hindernissen. Dazu kommt die hygienische Eignung. So lassen sich die vier Räder im Handumdrehen abwischen, selbst von innen. Das Beste liegt aber im modularen Aufbau. Das autonome Fahrzeug soll zukünftig mit einem Greifroboter oder anderen Aufsätzen bestückt werden können. Dann wird dieses System über das Transportieren von Labor-Equipment von A nach B hinaus auch Proben nehmen, ist als Early-Stage-Projekt offen für vieles und kann, was es kann, auch im Reinraum.

Die Pharma-Workflows reichen immer weiter – ein Beispiel dafür: So mancher Wirkstoff braucht Kühlung, um wirksam zu bleiben. Darum gibt es aseptische Abfüllungen mit anschliessendem Einfrieren – alles automatisiert (z.B. von Skan). Selbstverständlich müssen die Septen der Vials, in denen der Wirkstoff in die Kälte kommt, dicht bleiben. Da könnte schon das kleine Loch vom Einstich der Nadel stören. Zur «Reparatur» schmilzt ein Laser automatisch das Septum zusammen. Es hat sich davor schon so weit zusammengezogen, dass der Laser nicht in die wirkstoffhaltige Lösung durchdringen und diesen gegebenenfalls beschädigen kann.

Handfeste Vorteile – Tipps für Anwender

Den Löwenanteil der Arbeit in Pharmaprozessen übernehmen Membranpumpen. Darum ist ihre regelmässige Wartung selbstverständlich; gegebenenfalls sind Teile auszutauschen. Wer das gewissenhaft macht, braucht Zeit, pro Membranpumpe etwa 15 Minuten. Üblicherweise sind dabei vier Schrauben manuell zu lösen, doch das geht jetzt leichter: Mit einem „Akkuschrauber“ löst man schnell nur eine einzige Zentralschraube, kommt an das Innere der Membranpumpe heran und hat unterm Strich zirka zehn Minuten gespart – pro Pumpe. Und das summiert sich.

Ausserdem führt eine Optimierung der Antriebe verschiedener Membranpumpen jetzt zu neuen Entscheidungssituationen – Tipp für den Käufer: Zuweilen reicht die etwas kleiner dimensionierte Pumpe, was Anschaffungskosten und langfristig Betriebskosten sparen kann. Ein noch grösseres Einsparpotenzial eröffnen Pumpen, die ihre Temperaturen und die Anzahl der Schaltungen aufzeichnen und sich, im Sinne eines vorausschauenden Instandhaltungskonzepts, von selbst melden, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit einen Schwellenwert überschreitet. Einige Membranpumpenhersteller können eine solche vorausschauende Wartung auch als externen Service anbieten (Gemü).

Top-Thema: nachhaltiges Wirtschaften

Kontinuierliche Weiterentwicklung sah man auf der Achema bei einer Reihe von Pumpen. Grundsätzlich bringt die magnetgekuppelte Wasserringpumpe den Vorteil einer hohen Dichtigkeit mit, doch energetisch gesehen ist eine «trockene» Pumpe besser. Ihr Inneres haben die Ingenieure mit nach oben «dünner» werdenden Ringen dahingehend weiterentwickelt, dass Dämpfe schon in der Pumpe auskondensieren und die Flüssigkeit aufgefangen werden kann (Busch). Das ist für den Anwender einfacher und sicherer als bei einer Kondensation nach dem Austritt aus der Pumpe. Des Weiteren geht ein Haupttrend zu einer bedarfsgerechten Einstellung der Pumpe. Während des Betriebs steuert das Gerät fortlaufend nach und senkt, wann immer möglich, die Leistung und damit den Energieverbrauch.

Einen ganzheitlichen Ansatz für ein nachhaltiges Wirtschaften stellte Bilfinger auf der Achema mit seinem «Net Zero Approach» vor. Das Ziel: kein Fussabdruck! Dafür verändert sich insbesondere die Kommunikation. Ging es in früheren Zeiten im Wesentlichen um einzelne Kaufentscheidungen mit zwei Akteuren (Käufer, Verkäufer), so werden heute in einer Vernetzten Wirtschaft integrierte Systeme optimiert. Dabei teilen mehrere Parteien ihre Informationen. Softwareseitig erfordert dies zum Beispiel eine Plattform für Datenaustausch und Datenaufbereitung. Ein Beispiel aus der Praxis: Für einen Aluminiumhersteller führte die Prüfung seiner gesamten Prozesskette im Sinne von mehr Nachhaltigkeit zu einer fortlaufenden Feuchtigkeitskontrolle zwecks vorausschauenden Wartung. Als besonders hilfreich erwies sich auf dem Weg dorthin die Visualisierung der Daten über eine App (z.B. Bicap, Bilfinger). Spezielle Nachhaltigkeitskonzepte wurden darüber hinaus für den Reinraum vorgestellt (z.B. Clean-tek, Ortner Reinraumtechnik).

Einen Dauerbrenner stellt darüber hinaus alles rund um «grünen» Wasserstoff dar. Eine Hauptaufgabe ist seine Lagerung, bis er dann zum Einsatz kommt. Dazu kommt er in Kavernen, aus denen man das dort natürlicherweise vorhandene Salz ausgespült hat; diese Kavernen sind gasdicht! In grösserer Zahl befinden sie sich vor allem in Norddeutschland und dort besonders in Ostfriesland. Allerdings kondensiert unter Tage Wasser aus dem Wasserstoffgas aus. Das kann die Rohrleitungen korrodieren lassen und muss daher entfernt werden. Für die Anwendung muss er sogar «H2-5.0»-Qualität aufweisen. Ein Unternehmen, dass sich um solche Fragen rund um Wasserstoff kümmert, ist Bilfinger – und hat sogar schon Kunden in diesem noch etwas unhandlichen Bereich (z.B. den Energieversorger EWE).

Christian Ehrensberger