Wasserstoff wird oft als Energieträger der Zukunft gehandelt. Doch hinter dem Hoffnungsträger verbergen sich im wesentlichen zwei praktische Probleme: die Explosionsgefahr und die geringe volumetrische Energiedichte. Forschende aus Deutschland und aus Basel sehen eine Möglichkeit, wie man künftig diese zwei Probleme umgehen könnte. Sie zeigen, weshalb uns ausgerechnet Bakterien dabei helfen könnten.

«Mit einer Wasserstoffwirtschaft wird die dringend notwendige Energie- und Klimawende nicht zu verwirklichen sein». Diese harte und zugleich ganz klare Aussage stammt von Ulf Bossel, einer ausgewiesenen Fachperson für nachhaltige Energielösungen. In einem Gastbeitrag in der ChemieXtra (Ausgabe 3/2022) machte der deutsch-schweizerische Ingenieur deutlich, weshalb er vor dieser «Sackgasse» der Wasserstoffwirtschaft warnt. Dabei deutet er unter anderem auf eine wesentliche Besonderheit von Wasserstoff hin: die geringe Energiedichte pro Volumen. Bossel macht einen Vergleich: Ein Liter Flüssig-Erdgas weist einen Energieinhalt von 13,7 kWh auf. Im gleichen Volumen haben aber nur 2,36 kWh verflüssigter Wasserstoff Platz.

Ein altbekanntes Problem

Diese Eigenschaft ist allgemein bekannt und führt zu mehreren Schwierigkeiten. Wie kann Wasserstoff ökologisch und ökonomisch optimal gelagert oder transportiert werden?

Ein Lösungsansatz des Problems könnte Ameisensäure oder ihre konjugierte Base Formiat sein. Denn Wasserstoff lässt sich mit CO2 zu Ameisensäure synthetisieren. Die Säure ist im Gegensatz zum Gas nicht nur einfacher in der Handhabe (flüssig bei Raumtemperatur), sondern weist auch eine höhere volumetrische Energiedichte auf. So könnte Wasserstoff in Form von Ameisensäure zwischengespeichert werden und nach Bedarf wieder in Wasserstoff umgewandelt werden.

Doch die Prozesse solcher künstlichen Synthesen sind nach wie vor nicht vielversprechend und schwierig. Die Ausbeute ist oft zu gering. Zudem herrschen bei diesen Reaktionen mit chemischen Katalysatoren extreme Bedingungen – hohe Drücke und Temperaturen. Das ist in erster Linie unwirtschaftlich und es löst das Umweltproblem nicht.

Katalysator aus der Natur

Einen ganz anderen Ansatz verfolgen deshalb Biologen der Goethe-Universität in Frankfurt. Anstatt auf einen chemischen Katalysator setzen sie auf einen biologischen, also auf ein Enzym. Das Bakterium Acetobacterium woodii soll die ganze Arbeit verrichten. In der Natur verstoffwechselt es CO2 mithilfe von Wasserstoff zuerst zu Ameisensäure und dann zu Essig und schliesslich zu Ethanol. Die Mikrobiologen programmierten das Erbgut des Kleinstlebewesens so um, dass die Umwandlung der Stoffe bereits bei der Ameisensäure stoppte. Das Wichtigste: Die Reaktion ist komplett reversibel und läuft unter Normalbedingungen ab.

So soll die «Biobatterie» funktionieren

Konkret soll eine Photovoltaikanlage aus Sonnenenergie elektrischen Strom gewinnen. Tagsüber, wenn genügend Strom produziert wird, soll die Anlage mithilfe des Energieüberschusses mit Wasser Wasserstoff erzeugen (Hydrolyse). Dieser wird dann in einen Bioreaktor eingeleitet, wo die modifizierten Bakterien ihn in energiereiche und stabile Ameisensäure umwandeln. Auf diese Weise wird der überschüssige Strom «zwischengespeichert».

Während der Nacht bekommen die Bakterien im Bioreaktor zu wenig Wasserstoff, denn die Solaranlage produziert keinen Strom mehr. Die Reaktion im Bioreaktor läuft dann automatisch in die umgekehrte Richtung. Die Kleinstlebewesen verwerten die Ameisensäure wieder und produzieren dabei Wasserstoff. Dieser kann dann direkt als Energieträger verwendet werden.

Die Idee ist also einfach: Am Tag liefert die Solaranlage mehr als genügend Strom. Der Energieüberschuss wird für die Nacht zwischengespeichert. In der Nacht steht dann der Wasserstoff als Energieträger zur Verfügung.

10-mal effektiver

Aber wie kann es sein, dass die Natur diese Reaktionen immer mit wesentlich milderen Reaktionsbedingungen schafft als die Chemiker im Labor? Um diese Frage zu beantworten, haben Forschende der Universität Basel, der Goethe-Universität Frankfurt und weiteren Institutionen ein Enzym untersucht, das CO2 direkt mithilfe von Wasserstoff zu Formiat reduziert. Die sogenannte wasserstoffabhängige CO2-Reduktase (HDCR) vermag, beinahe 10-mal effektiver CO2 zu reduzieren als der bislang beste chemische Katalysator, der erst unter extremen Reaktionsbedingungen seine Dienste verrichtet. Das Enzym, das in der Natur das Bakterium Thermoanaerobacter kivui für seinen Stoffwechsel benötigt, wäre also ein geeigneter Kandidat für eine «Biobatterie» nach dem Frankfurter Vorbild.

Einblick ins Enzym

Die Analytiker wussten nicht, welche strukturellen Eigenschaften dazu führen, dass HDCR so effektiv arbeitet. Es war ihnen also zu Beginn ein Rätsel, wie es den Elektronen möglich ist, vom einen Reaktionsort der CO2-Reduktion zum anderen, der Wasserstoff-Oxidation, zu wandern.

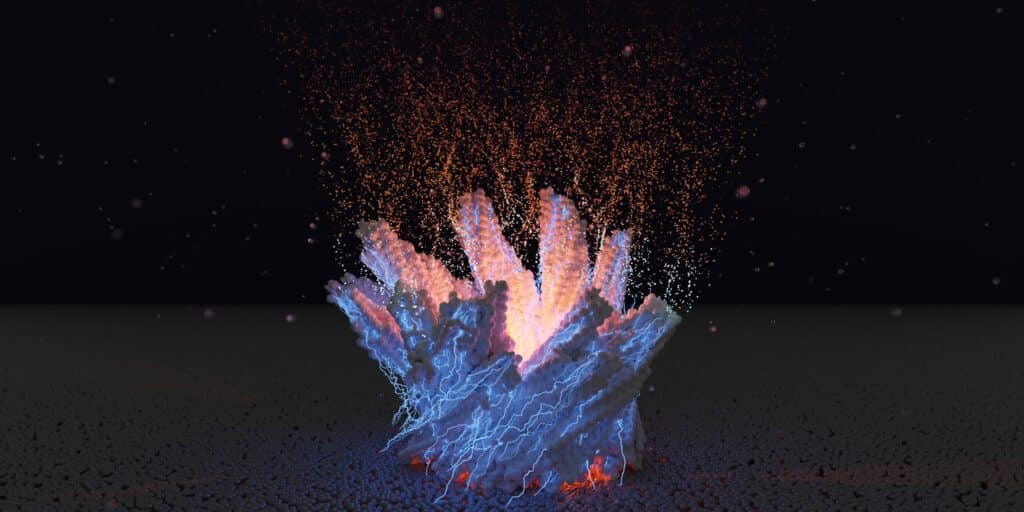

Mithilfe der Kyroelektronenmikroskopie (kyro-EM) konnten die Forschenden um den Basler Biologen Prof. Ben Engel die Struktur des Biomoleküls in der bakteriellen Zelle aufklären. Es zeigte sich, dass dünne fadenförmige Strukturen des Enzyms, sogenannte Filamente, den Biokatalysator so produktiv machen. Ein solches Filament besteht aus unzähligen Eisenatomen, die die Elektronen zu den Reaktionsorten leiten. «Hunderte dieser Filamente sind umeinandergewunden und bilden übergeordnete ringförmige Strukturen», wird Engel in einer Pressemitteilung der Goethe-Universität zitiert. Diese Bündel sind im Verhältnis gross und in der Zellmembran verankert. Dadurch ist die Konzentration des Enzyms in der Zelle relativ hoch, was die Effektivität wesentlich erhöht.

Was bedeutet das für die «Energiewende»?

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen auf, dass die Zwischenspeicherung von Wasserstoff in Form von Ameisensäure mithilfe von Bakterien gelingen kann. Ob dies auch in der Praxis funktioniert, müssen weitere Versuche zeigen. Auch ist die «Biobatterie» in sich nicht ganz schlüssig: Denn nachts, wenn die Solaranlage keinen Strom mehr liefert, wandeln die Bakterien die Ameisensäure lediglich in Wasserstoff um. Und dieses Gas ist nur ein Energieträger und kann nur begrenzt direkt angewendet werden. Doch das Gas müsste zwingend direkt an den Verbraucher – also wieder in Form von elektrischen Strom – ansonsten ergibt die Zwischenspeicherung keinen Sinn.

Der Begriff «Energiewende» suggeriert eine sofortige Umwälzung der Energieversorgung. Als würde wie in einem Buch einfach ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wissenschaftliche Publikationen wie diese zeigen aber: Es ist keineswegs einfach. Und gerade hier sieht der Kritiker Ulf Bossel das eigentliche Problem für die grosse Zustimmung beim Thema Wasserstoff: «Es gibt viel zu tun für Forschung, Entwicklung und Industrie – und der Staat bezahlt.»

Eines scheint sich immer mehr abzuzeichnen: Egal wie die Problematik am Schluss gelöst werden kann. Ohne einen sorgfältigeren Umgang mit Ressourcen und Energie wird es nicht gelingen. Auch wenn uns in Zukunft vielleicht doch winzige Lebewesen bei der Energieproblematik helfen werden.

Roger Bieri