Das Gas Schwefelhexafluorid (SF6) ist ein viel stärkeres und unterschätztes Treibhausgas als CO₂. In einer Studie der Universität Wien wurden die SF6-Quellen regional zugeordnet. Demnach unterschätzen China, die USA und die EU ihre SF6-Emissionen massiv. Die gute Nachricht: Beschränkungen wie die F-Gas-Verordnung der EU zeigen Wirkung. Doch auch China und Indien sollten die Verwendung beschränken – und zwar rasch.

Das Gas Schwefelhexafluorid (SF6) hat viele gute Eigenschaften: Es ist nicht brennbar, ungiftig, ein ausgezeichneter Isolator und zerstört das stratosphärische Ozon nicht. Seit den 1990er-Jahren findet dieses fluorierte Gas (F-Gas) daher breite Verwendung vor allem als Isolator in der Hochspannungsindustrie, aber auch in der Halbleiter-Aluminium- und Magnesium-Industrie, in Sportschuhen, doppelt verglasten Fenstern oder Autoreifen.

SF6 ist aber auch das klimaschädlichste Treibhausgas, das wir bisher kennen: Sein Treibhauspotenzial ist 24 300-mal höher als jenes von CO₂ und es verbleibt rund 1000 Jahre in der Atmosphäre: «Das bedeutet, dass sich das Gas in der Atmosphäre sammelt und das Klima für Hunderte von Jahren erwärmen wird – eine Treibhausgas-Zeitbombe», erklärt Martin Vojta, Meteorologe an der Universität Wien und Erstautor der im Journal Atmospheric Chemistry and Physics publizierten SF6-Studie. «Die jährlichen globalen SF6-Emissionen entsprechen in ihrer Klimawirkung jetzt schon ungefähr den jährlichen CO₂-Emissionen von Italien», führt Vojta aus.

Internationales Register

Theoretisch weiss man über SF6-Emissionen bestens Bescheid: Dem Kyoto-Protokoll gemäss müssen Länder ihren Treibhausgas-Ausstoss melden, darunter auch die SF6-Emissionen; diese werden in einem internationalen Register eingetragen. Nationale Emissionen werden hierfür mit Hilfe sogenannter Emissionsfaktoren statistisch hochgerechnet; diese basieren aber auf Schätzungen und sind oft sehr unsicher. Dies liegt auch daran, dass SF6- Emissionen in der Regel ungeplant sind: Solange das Gas als Isolator in Transformatoren oder in der Halbleiter-, Aluminium- und Magnesiumindustrie in einem geschlossenen System bleibt, ist es unproblematisch. Es entweicht normalerweise nur bei Schäden oder unsachgemässer Handhabung und Entsorgung; wodurch sich auch die Emissionen nur schwer schätzen lassen. Zudem sind illegale Emissionen natürlich nicht berücksichtigt.

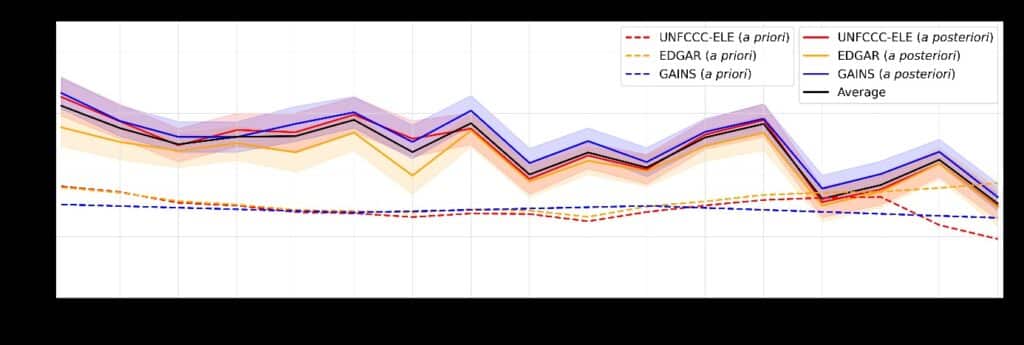

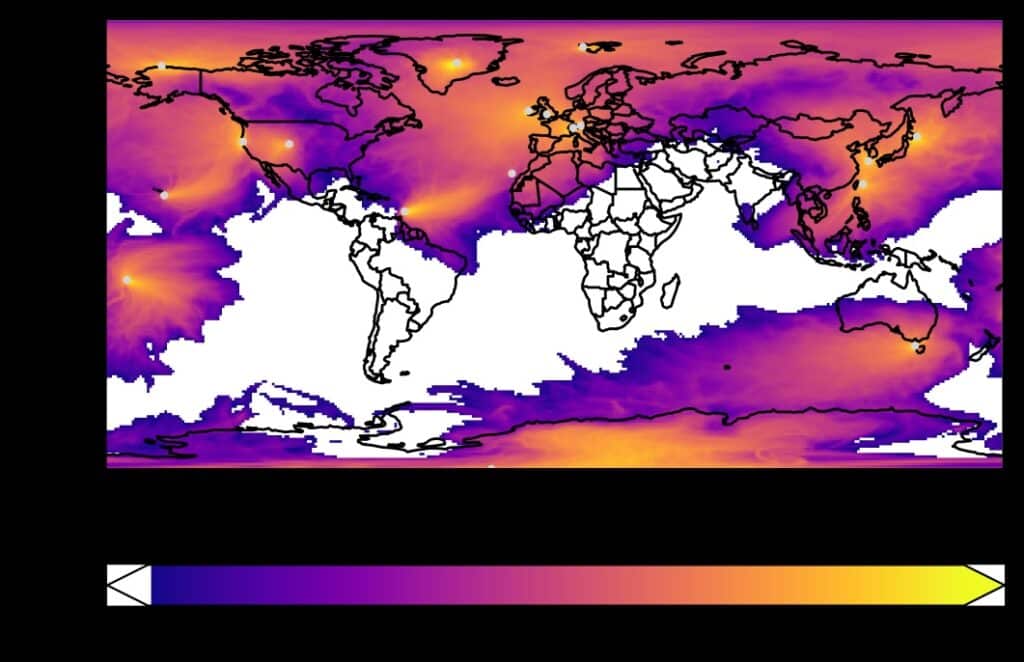

In der Studie verwendeten die Forschenden atmosphärische Messungen von Beobachtungsstationen auf der ganzen Welt – zum Beispiel in Südkorea, Barbados und Teneriffa – und berechneten anhand der Luftströmungen bis 50 Tage zurück, woher diese kamen. «Wir verfolgen das SF6 sozusagen rückwärts, mittels der so genannten inversen Modellierung, und berechnen, wie viel davon an welchem Ort freigesetzt wurde, um die Messungen zu erklären», sagt Andreas Stohl, Leiter der Studie und Experte für atmosphärische Transportprozesse an der Universität Wien.

Lücke zwischen Theorie und Realität

Der Schwerpunkt des «Reality Checks» lag auf Europa, China und den USA. Die Ergebnisse bestätigen nun eine massive Lücke zwischen Theorie und Realität: In keinem der Länder stimmen die von 2005 bis 2021 gemeldeten Emissionen mit den Messungen des Treibhausgases SF6 überein. «Tatsächlich haben alle Länder ihre Emissionen massiv unterschätzt, und zwar teilweise um mehr als die Hälfte», erklärt Stohl.

Allerdings gibt es auch gute Nachrichten: In Europa und den USA gingen die SF6-Emissionen zwischen 2005 und 2021 stark zurück. So sanken die Emissionen in den USA von insgesamt 1250 Tonnen auf 480 Tonnen im Jahr 2021; wobei die tatsächlichen Emissionen durchschnittlich doppelt so hoch wie die offiziell gemeldet liegen. In der EU sanken die tatsächlichen SF6-Emissionen von 410 Tonnen (2005) auf 250 Tonnen (2021) pro Jahr. EU-weit wurde 2005 jedoch zirka 40 Prozent mehr SF6 an die Atmosphäre abgegeben als offiziell gemeldet, wobei die Lücke zwischen offizieller und tatsächlicher Emission bis 2021 deutlich kleiner wurde. Im Durchschnitt emittierten die USA und EU zusammen über diesen Zeitraum hinweg rund 80 Prozent mehr SF6 als angegeben.

Ein deutlicher Rückgang fand zwischen 2017 und 2018 statt, als die F-Gas-Verordnung der EU aus dem Jahr 2014 in Kraft trat beziehungsweise umgesetzt wurde. Dies Verordnung regelt neben SF6 auch die Emissionen von Fluorkohlenwasserstoffen. «Damit zeigt sich einmal mehr, dass Vorschriften im Umweltbereich auch tatsächlich wirken, ein erfreuliches und auch politisch wichtiges Ergebnis», sagt Stohl, der an der Universität Wien das Institut für Meteorologie und Geophysik sowie das interinstitutionelle Forschungsnetzwerk «Vinar» (mit der Geosphere Austria) leitet.

Emissionen Chinas vervierfacht

Weniger erfreulich ist hingegen der globale Trend: Im Gegensatz zur EU und den USA vervierfachten sich die Emissionen Chinas von 1280 Tonnen im Jahr 2005 auf 5160 Tonnen im Jahr 2021 – alleine schon dieser Anstieg machte den Rückgang in den USA und der EU mehr als wett. «Wir brauchen also in China, aber auch in Indien und anderen ostasiatischen Ländern dringend strenge Vorschriften, um den globalen Anstieg zu begrenzen», fordert Stohl.

Um auch global ein besseres Bild zu erhalten, wäre es zudem wichtig, weitere Messstationen dort zu errichten, wo sie derzeit noch fehlen, beispielsweise in Indien, Afrika oder Südamerika. Sowohl Stohl als auch Vojta sind sich einig, dass mehr getan werden muss, um eine bessere Überwachung in diesen Regionen zu gewährleisten. «So kämen wir zu wesentlich genaueren Ergebnissen und könnten die regionalen Emissionen dieses Treibhausgases noch genauer einschätzen», erklärt Vojta.

www.univie.ac.at