Ein neuartiges Molekül speichert zwei positive und zwei negative Ladungen – das ist eine Steilvorlage der Universität Basel für die Entwicklung einer künstlichen Photosynthese und vielleicht sogar die Rettung des Verbrennungsmotors durch CO₂-neutrale Treibstoffe.

Eine Idee für CO2-neutrale Treibstoffe lautet: „Landwirtschaft statt Ölförderung“. Statt Erdöl aus unterirdischen Lagern zu holen, soll es doch lieber auf dem Feld wachsen. So wird aus Rapsöl durch Umesterung Rapsölmethylester, und den können wir als Biodiesel verwenden. Aus Zuckerrüben gewinnen wir Zuckersaft und vergären ihn mit Hilfe von Hefen zu Bioethanol. Auch der lässt sich nach Rektifikation und Dehydratation als Treibstoff einsetzen.

Das Beste daran: Was wir im Verkehr durch Treibstoffverbrennung an CO2 ausstossen, verbrauchen die Pflanzen auf dem Feld und spenden uns dafür Sauerstoff. Alles ist in der Balance. Aber es kostet auch viel – vielleicht wären wir weiter, wenn das Öl nicht über viele Jahrzehnte so billig gewesen wäre. Und in der Gesamtumweltbilanz dürfen die energiefressenden Verarbeitungsschritte nicht unter den Tisch fallen, zum Beispiel beim Raps das Mahlen in der Ölmühle.

So mancher Experte ist schon zu dem Schluss gekommen: Ein Biodieselfahrzeug ist in sensiblen Bereichen sinnvoll, etwa in der Näher von Trinkwasserreservoiren, denn da wirkt Rapsöl, anders als Erdöl, nicht als Kontamination. Aber in der Gesamt-Ökobilanz ist es doch nicht CO2-neutral.

Besser als die Natur

Diese Überlegungen haben zu einer neuen Idee geführt: Wir nehmen uns die Natur zum Vorbild und designen danach eine Treibstoffgewinnung mit einem echten CO2-Kreislauf. Wir stossen nur so viel Kohlendioxid aus, wie wieder aufgenommen wird.

Wie sieht unser Vorbild aus? Die Pflanze strebt danach, zu wachsen, und braucht dafür Baustoffe. Dazu setzt sie energiearme Edukte (CO2, H2O) in energiereiche Produkte um (Zucker), wobei als Nebenprodukt Sauerstoff entsteht. Diese Reaktion benötigt Energie, und die wiederum holt sich die Pflanze aus dem Sonnenlicht.

Bei der Reaktion muss die Pflanze ihren wichtigsten Baustoff, den Kohlenstoff, zunächst in eine nutzbare Form bringen – sprich: Sie muss ihn reduzieren. Dafür braucht sie ein Reduktionsmittel. Das ist im einfachsten Falle das Wasser; der enthaltene Sauerstoff wird oxidiert.

In der Natur kann es auch etwas anders laufen: Als Reduktionsmittel stehen alternativ beispielsweise Einsen-II-Ionen oder Schwefelwasserstoff (H2S statt H2O) zur Verfügung. Und es kann auch alles ohne Sauerstoff ablaufen, dann kommt hinten statt Sauerstoffgas zum Beispiel Schwefel heraus. Damit gibt es hier gleich mehrere Stoffwechsel-Designs in der Natur.

Zwei grosse Schritte: Lichtreaktion und Dunkelreaktion

Schon die uns geläufigere Photosynthese der Grünpflanzen erweist sich beim genauen Hinsehen als recht komplex. Zum Beispiel wird in einem ersten Schritt („Lichtreaktion“) die Lichtenergie der Sonne in chemische Energie umgewandelt – genauer: Das Licht wird genutzt, um Adenosintriphosphat (ATP) zu synthetisieren. Dieses Molekül dient dann sowohl als Energieüberträger als auch als kurzfristiger Energiespeicher.

Bei der Lichtreaktion wird ausserdem NADPH (die reduzierte Form von NADP = Nicotinsäureamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat) gewonnen. Beide Substanzen, der Energieträger ATP und das Reduktionsmittel NADPH, sind im zweiten Schritt („Dunkelreaktion“) am Aufbau der Baustoffe (Zucker) beteiligt.

Lichtreaktion unter der Lupe: Ladungsspeicher sind wichtig

Sieht man sich die Lichtreaktion genauer an, so erkennt man: Ganz am Anfang nehmen Farbstoffe, wie etwa der grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll, Licht auf, es werden Elektronen angeregt und können dann an andere Moleküle weitergegeben werden. Unter anderem kommt es darauf an, dass sich dabei Ladungen zwischenspeichern lassen; dann lassen sie sich gut nutzen, um Reaktionen anzutreiben.

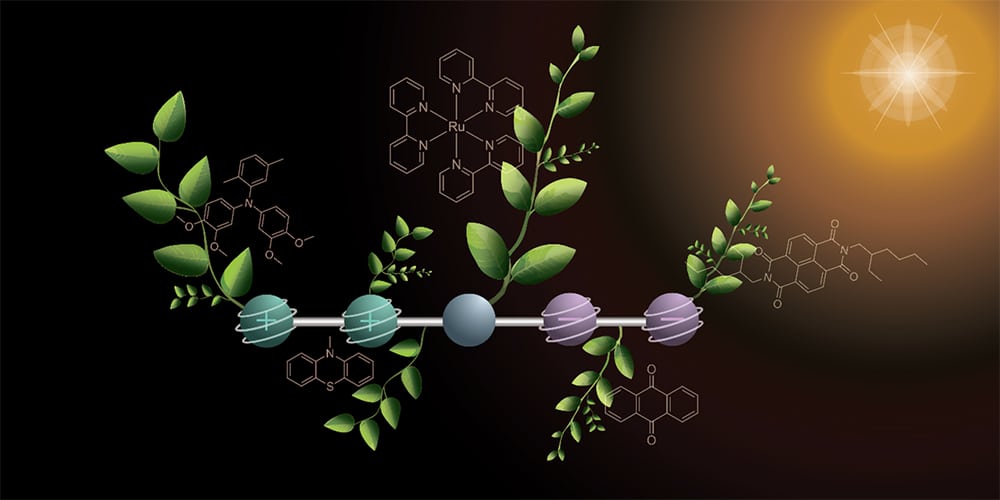

Ein Forscherteam der Universität Basel hat jetzt ein neues Molekül entwickelt, das unter Lichteinfluss gleichzeitig zwei positive und zwei negative Ladungen speichert. Das Molekül besteht aus fünf Teilen, die in einer Reihe verknüpft sind und jeweils eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Auf der einen Seite des Moleküls sitzen zwei Teile, die Elektronen abgeben und dabei positiv geladen werden. Zwei auf der anderen Seite nehmen die Elektronen auf und werden dadurch negativ geladen. In der Mitte platzierten die Chemiker einen Baustein, der Sonnenlicht einfängt und die Reaktion (die Elektronenübertragung) startet.

Zwei Ladungserzeugungs-Schritte – schwaches Licht reicht

Um die vier Ladungen zu erzeugen, gingen die Forscher schrittweise mit zwei Lichtblitzen vor. Der erste Lichtblitz trifft auf das Molekül und löst eine Reaktion aus, bei der eine positive und eine negative Ladung entstehen. Diese Ladungen wandern jeweils nach aussen an die gegenüberliegenden Enden des Moleküls. Beim zweiten Lichtblitz geschieht die gleiche Reaktion nochmal, so dass das Molekül nun zwei positive und zwei negative Ladungen enthält.

Diese schrittweise Anregung erlaubt es Licht in der Nähe der Stärke von Sonnenlicht zu nutzen. In früheren Forschungsarbeiten war extrem starkes Laserlicht nötig gewesen. Auch bleiben die Ladungen im Molekül lange genug stabil, um sie für weitere chemische Reaktionen zu nutzen.

Prof. Dr. Oliver Wenger und sein Doktorand Mathis Brändlin sehen ihr Ladungsspeicher-Molekül als wichtigen Zwischenschritt hin zu einer künstlichen Photosynthese [1]. Angesichts der Komplexität der natürlichen Photosynthese fehlt allerdings zu ihrer Imitation noch eine ganze Menge.

«Aber wir haben ein wichtiges Puzzleteil identifiziert und realisiert», sagt Oliver Wenger. Die Erkenntnisse aus der Studie tragen dazu bei, die für die künstliche Fotosynthese zentralen Elektronentransfers besser zu verstehen. Das neuartige Molekül besteht aus fünf kovalent mit einander verbundenen Teilen und weist die Struktur D2–D1–PS–A1–A2 auf. Dabei ist D2 ein Triarylamin, gefolgt von einem Phenothiazin als D1, in der Mitte als PS ein metallorganischer Komplex mit sechsfach koordiniertem Ruthenium (genauer: [Ru(bipyridyl)3]2+), dann ein Anthrachinon als A1 und schliesslich als A2 ein Naphthalindiimid [1].

Perspektiven für eine nachhaltige Energiezukunft

Das eigentliche (Fern-)Ziel der künstlichen Photosynthese besteht darin, mit Sonnenlicht energiereiche Verbindungen herzustellen: sogenannte Solartreibstoffe wie Wasserstoff, Methanol oder synthetisches Benzin. Werden sie verbrannt, entsteht nur so viel Kohlendioxid, wie zur Produktion der Treibstoffe gebraucht wurde. Sie wären also CO₂-neutral.

Mit einer künstlichen Photosynthese im Labor bzw. im industriellen Betrieb wäre auch die lästige Diskussion vom Tisch, warum man Raps und Zuckerrüben, wenn sie schon einmal auf dem Feld gewachsen sind, nicht lieber zu Nahrungsmitteln weiterverarbeitet, statt zu Treibstoffen („Teller-Tank-Problematik“). Der Verbrennungsmotor erhielte neue Chancen. Und vielleicht lassen sich en passant unsere Wissenslücken über die natürliche Photosynthese schliessen oder exotische Stoffwechselsysteme entwickeln. Denn diese Forschung bewegt sich auch an den Grenzen der Geheimnisse des Lebens.

Zunächst gilt es nun allerdings, über die Ladungsbildung und -speicherung hinaus die gesamte natürliche Lichtreaktion zu imitieren, dann auch die Dunkelreaktion – kurz: die gesamte Photosynthese. Das ruft nach einem stark kooperativen Projekt unter Beteiligung von Universitäten, weiteren Forschungsinstituten sowie Chemie- Energie- und Automobilunternehmen.

Dr. Christian Ehrensberger

Literatur

1. Brändlin, M., Pfund, B. & Wenger, O.S. Photoinduced double charge accumulation in a molecular compound. Nat. Chem. (2025). https://doi.org/10.1038/s41557-025-01912-x