Drei Forscher haben gemeinsam den Chemienobelpreis für ihre Arbeiten rund um metallorganische Gerüste (engl.: metal-organic frameworks, MOFs) verliehen bekommen: Susumu Kitagawa von der Kyoto University in Japan, Omar M. Yaghi von der University of California in Berkeley (USA) und Richard Robson von der University of Melbourne in Australien.

Robson kommentierte es lässig: «Einige hielten es für kompletten Unsinn. Aber so schlimm war es dann doch nicht.» Er fühlte sich nicht einmal zur Chemie berufen. Eher sei es so gelaufen: «Ich bin da hineingeschlittert und mir ist nichts Besseres eingefallen, was ich hätte tun können.»

Dabei hat er seine Disziplin buchstäblich in höhere Dimensionen katapultiert, denn bis zu den 1980er Jahren hatten seine Kollegen in der Organischen Chemie fast nur eindimensionale Moleküle virtuos synthetisiert, teilweise lange wie etwa Polymere. Aber dreidimensionale Netzwerke kannte man hauptsächlich aus der anorganischen Kristallchemie, und auch dort arbeitete man beim Strukturaufbau wenig gezielt und meist nach dem Trial-and-Error-Verfahren.

Urahn Preussisch Blau

Dennoch waren Moleküle mit dreidimensionalen Strukturen seit Jahrhunderten bekannt. Zu ihnen zählt das um 1700 entdeckte tiefblaue Pigment Ferricyanid – Preussisch Blau. Es besteht aus einer Wiederholung der Sequenz «-FeII-CN-FeIII-», woraus sich ein wohlgeordnetes kubisches 3-D-Netzwerk mit einer ausgeprägten inneren Hohlstruktur aufbaut. Die genaue Struktur wurde allerdings erst im vergangenen Jahrhundert entschlüsselt («Nature»-Artikel von 1936 [1]).

Bemerkenswerterweise haben in diesem Jahr drei Wissenschaftler des Instituts für Batterietechnik in Gyeongbuk (Korea) unter Beteiligung des Forschungszentrums Jülich (Deutschland) durch Lösungsmitteltausch (Glycerin statt Wasser) oktaedrische Preussisch-Blau-Kristalle wachsen lassen. In dieser Form wird das Pigment in Natrium-Ionen-Kondensatoren zu einem deutlich leistungsfähigeren Elektrodenmaterial [2].

Die Materialien des 20. Jahrhunderts

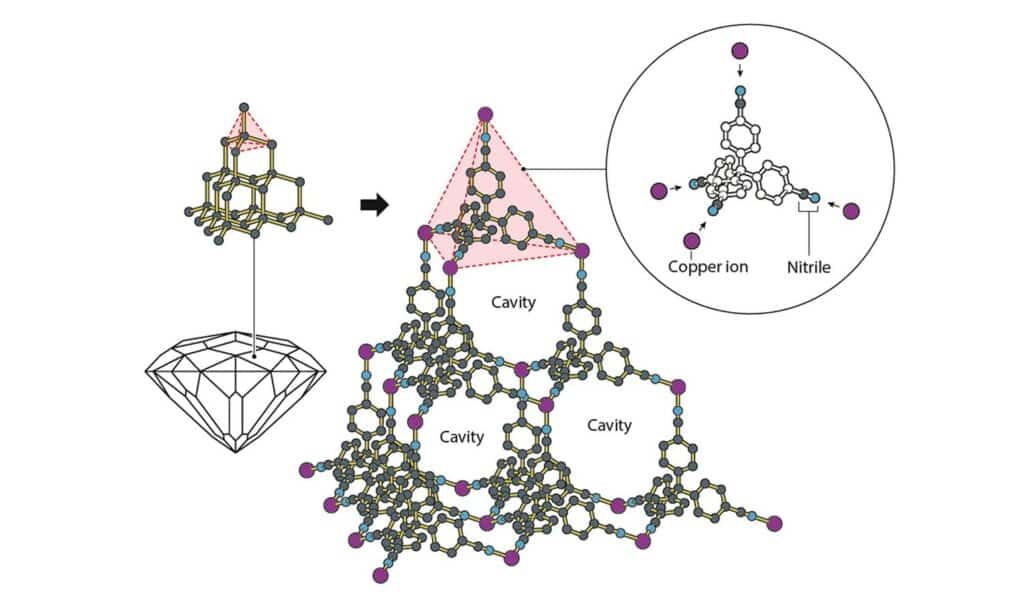

Einen noch attraktiveren Weg zu kontrollierten dreidimensionalen Strukturen stellen Koordinationsverbindungen dar, typischerweise aus einem zentralen Metallion und organischen Liganden. Die aktuellen Nobelpreisträger bauten dabei auf der Koordinationschemie von Alfred Werner (Chemienobelpreis 2013) und Karl A. Hoffmann [Stichwort: Hoffmann-Chlathrate mit der Formel Ni(CN)₂] auf.

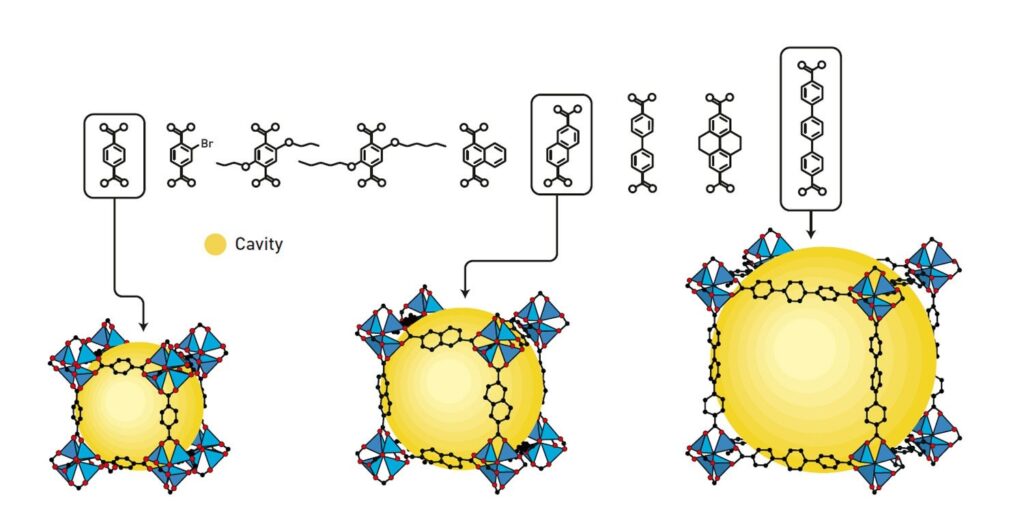

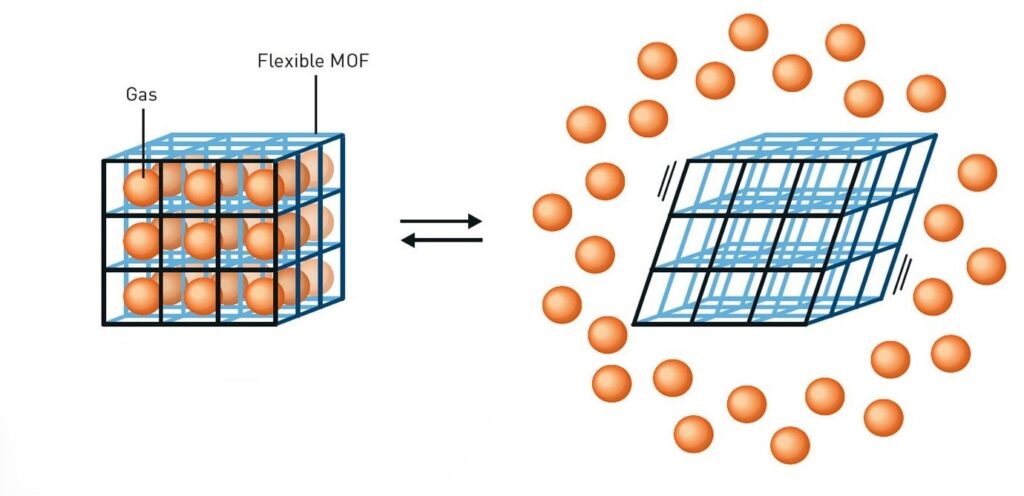

Robson, Yaghi und Kitagawa und haben in ihren Arbeiten den Schritt von der Analyse mehrdimensionaler organometallischer Strukturen (schwer genug!) zu ihrem kontrollierten Aufbau geschafft. So haben sie 3-D-Strukturen mit grossen Hohlräumen geschaffen. Durch sie können Gase strömen oder Flüssigkeiten fliessen. Im Inneren von MOFs lässt sich aus Wüstenluft Wasser sammeln, lassen sich giftige Gase aus der Halbleiterherstellung einschliessen oder chemische Kampfstoffe zerstören. Oder die Hohlräume bieten den idealen Ort für katalysierte Reaktionen. Und selbstverständlich gelten MOFs auch in der Batterietechnik als vielversprechende Materialien (Elektroden, Elektrolyte, Separatoren).

An der Universität Zürich forscht man an Drug-Delivery-Systemen unter Verwendung dreidimensionaler Zink-Imidazolat-Gerüste [3]. Die EPFL in Lausanne entwickelt metallorganische Gerüste mit riesigen inneren Hohlräumen, um möglichst grosse Mengen des «Klimagases» Kohlendioxid aus der Luft holen zu können [4].

Damit ist den Anwendungen kaum eine Grenze gesetzt. Einige Forscher halten MOFs gar für die Materialien des 20. Jahrhunderts.

Dr. Christian Ehrensberger

Literatur

1. Keggin, J. F.: Miles, F. D. Nature 1936;137:577-578

2. Seunghye Jang, Carsten Korte, Sangmin Lee, Changshin Jo: Solvent-Induced Octahedral Self-Assembly of Prussian Blue and Its Applications in Sodium-Ion Capacitors.Advanced Functional Materials 23. Juli 2025. https://doi.org/10.1002/adfm.202508095

3. Marcus Hoop, Claudio F. Walde, Raffaele Riccò, Anastasia Terzopoulou, Fajer Mushtaq, Xiang-Zhong Chen, Andrew J. deMello, Paolo Falcaro, Bradley J. Nelson, Josep Puigmartí-Luis, and Salvador Pané, Biocompatibility characteristics of the metal organic framework ZIF-8 for therapeutical applications, Applied Materials Today 11 (2018) 13–21

4. https://www.epfl.ch/labs/lfim/research/, Zugriff am 8.10.2025