Moderne mikroelektronische Geräte sind oft schlecht reparierbar und nur schwer zu recyceln. Auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft mit nachhaltigen Ressourcen, weniger Abfall und intelligenten Reparatur- und Recyclingstrategien kommt ablösbaren Klebstoffen eine Schlüsselrolle zu. Einen Ansatz für Klebstoffe, die sich «auf Kommando» deaktivieren lassen, hat eine Forschungsgruppe jetzt vorgestellt.

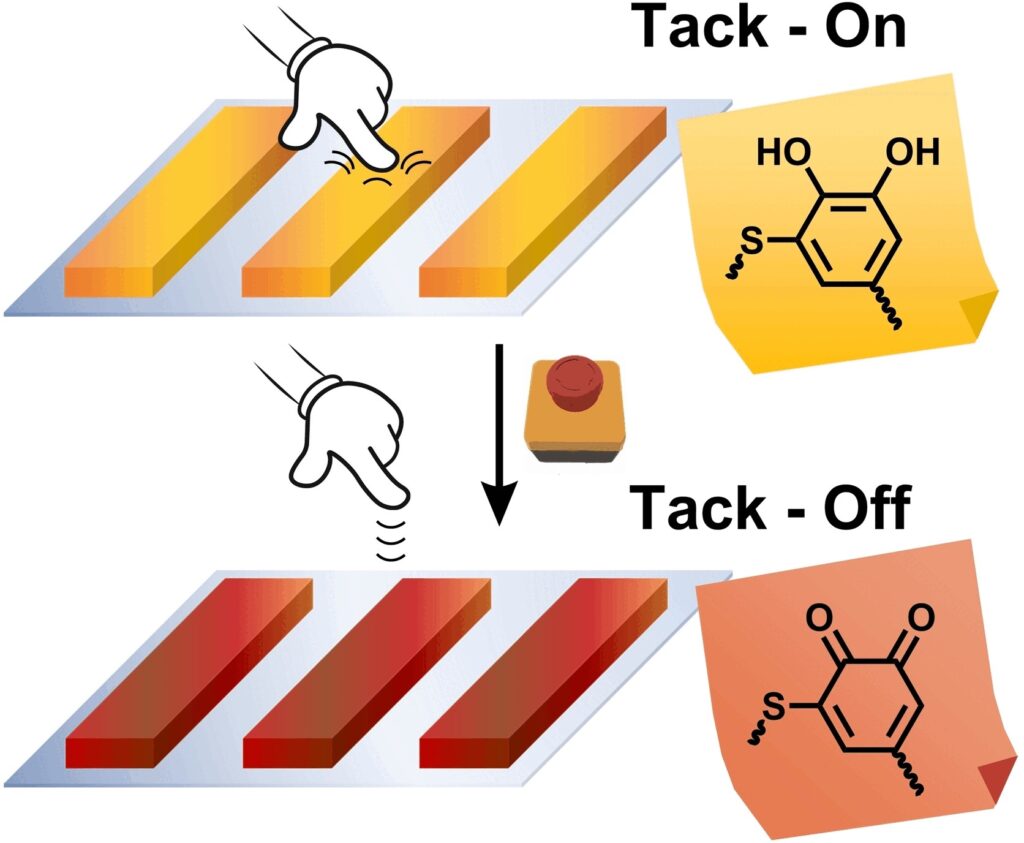

Inspirationsquelle waren die Meister des Unterwasserklebens: Muscheln. Schon früher wurden muschel-inspirierte Klebstoffe entwickelt. Diese basieren auf der sogenannten Thiol-Chinon-Polyaddition, bei der Polymere mit adhäsiven Thiol-Catechol-Verknüpfungen entstehen. «Thiol-catechol connectivities», kurz: TCC, sind thiol-substituierte aromatische Sechsringe mit zwei benachbarten OH-Gruppen, die für die starken Haftungseigenschaften verantwortlich sind. Der Clou: Werden die Catechol-Gruppen der Klebstoffpolymere zu Chinonen – Sechsringe mit zwei über Doppelbindungen verknüpften Sauerstoffatomen – oxidiert, nimmt die Klebkraft dramatisch ab.

Über das Grundgerüst der Monomere lassen sich die Eigenschaften solcher Polymere einstellen. Kannan Balasubramanian, Hans Börner und ihre Forschungsgruppe von der Humboldt-Universität zu Berlin, dem Leibniz-Institut für Analytische Wissenschaften (ISAS, Berlin), der Universidad Nacional de General San Martín (Buenos Aires), dem Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung (Potsdam-Golm) sowie dem Unternehmen Henkel (Düsseldorf) haben zwei verschiedene Typen von TCC-Klebstoffen mit hoher Klebkraft und Scherfestigkeit hergestellt.

Klebrigkeit «ausschalten» durch Oxidation mit Natriumperiodat

Dabei wurden biobasierte, peptidische Biscatechol-Ausgangsstoffe des DiDOPAs, das ähnlich in den Muscheln vorkommt, mit ihrem Analogon auf fossiler Basis verglichen. Beide Klebstoffe funktionieren auch unter Wasser und sind unempfindlich gegenüber Luftsauerstoff sowie schwachen Oxidationsmitteln. Durch Oxidation mit dem stark oxidierenden Natriumperiodat (NaIO4) verlieren sie jedoch ihre Klebrigkeit, sodass sich die Klebstoffreste leicht in einem Stück vom Substrat abziehen oder abwischen lassen.

Entklebung von DVE-basierten Klebstoffsystemen

Einem ähnlichen Thema widmet sich das Projekt «Biovin» (Projektträger: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Deutschland), bei dem neue Synthesebausteine für biobasierte Klebstoffe auf Basis von Kohlehydraten und Pflanzenölen hergestellt wurden, die sich entkleben lassen. Das interessante Nebenergebnis: Die Entwicklung eines hochselektiven Katalyseverfahrens zur Herstellung von Divinylethern (DVE). Insgesamt wurden 14 verschiedene Prepolymere aus DVE und biobasierten, kommerziell verfügbaren Dicarbonsäuren hergestellt. Additive oder Katalysatoren und grösstenteils auch Lösungsmittel waren dabei verzichtbar. Die Entklebung gelang bei milden Versuchsbedingungen durch thermische oder chemische Spaltung und wurde spektroskopisch nachgewiesen. Auch wenn es weiteren Optimierungsbedarf gibt, zeigen die Prepolymere ihr enormes Potenzial für neue, recyclingfreundliche Klebstoffsysteme.

ChemieXtra

Während die Oxidation des fossilen Klebstoffes die Catechole inaktiviert, den Klebstoff aber gleichzeitig wasserabweisender macht, zeigt der biobasierte Typ aufgrund vielfältiger anderer Peptidfunktionalitäten die Abschaltung, ohne signifikant hydrophober zu werden. Hans Börner erklärt: «Die Multifunktionalität ist typisch für Biomaterialien, in denen oft nur die Schlüsselfunktionalitäten abgeschaltet werden und sich sonst nicht viel im Material ändert. Dieser Umstand ermöglicht einen dramatisch effizienteren Entklebungsmechanismus, der beim biobasierten Typ die Klebkraft um 99 Prozent reduziert.» Die Ursache für die schlechtere Abschaltung (60 Prozent) des fossilen Klebstoffes liegt in der Kompensation, da hydrophobe Polymere wie zum Beispiel im «Uhu»-Klebstoff auch sehr gute Klebstoffe darstellen.

Längerfristig arbeitet das Konsortium daran, die chemische Oxidation durch eine direkte elektrochemische Oxidation zu ersetzen, was beispielsweise für die Reparatur von Mobiltelefonen interessant sein könnte. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Angewandte Chemie.