Forschende des Max Rubner-Instituts (D) haben Methoden aus der Umweltanalytik weiterentwickelt, um sie für die Untersuchung von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten nutzbar zu machen. Dabei mussten sie einige methodische Herausforderungen bewältigen.

Wie viel Mikroplastik steckt in Fisch und Meeresfrüchten, die auf unseren Tellern landen? Die Angaben schwanken stark. Das liegt auch daran, dass der Lebensmittelüberwachung standardisierte Analyseverfahren fehlen, um die winzigen Kunststoffpartikel in Fischereierzeugnissen quantitativ nachzuweisen. Dadurch lassen sich die Ergebnisse unterschiedlicher Studien nur schwer bewerten und oft ist unklar, wie zuverlässig vorliegende Daten sind.

Um Plastik im essbaren Gewebe von Fisch und Meeresfrüchten detektieren zu können, müssen organische Verbindungen wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette gründlich entfernt werden. «Das darf die winzigen Kunststoffpartikel nicht beschädigen», sagt Julia Süssmann, Wissenschaftlerin am Max Rubner-Institut und Leiterin des Forschungsprojekts. Süssmann und ihr Team haben eine spezielle Methode erarbeitet, bei der die Proben zunächst enzymatisch und chemisch behandelt werden, um das Fischgewebe aufzulösen. Die Plastikteilchen werden anschliessend mittels Druckfiltration aus der Flüssigkeit abgetrennt.

Hohe Empfindlichkeit gefragt

Mikroplastik kommt in Fisch und Meeresfrüchten laut bisherigen Daten in geringen Mengen und sehr ungleichmässig verteilt vor. «Darum brauchen wir besonders empfindliche Nachweismethoden», erklärt Süssmann. Mit sogenannten massebasierten Verfahren lässt sich der Gesamtgehalt an Kunststoff in einer Probe bestimmen. Dabei wird beispielsweise die Probe unter Ausschluss von Sauerstoff erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Produkte bildet. Anhand deren Signale kann anschliessend berechnet werden, wie viel Plastik in der Probe enthalten war. Mit dieser Methode kann eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, wie Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP), nachgewiesen werden.

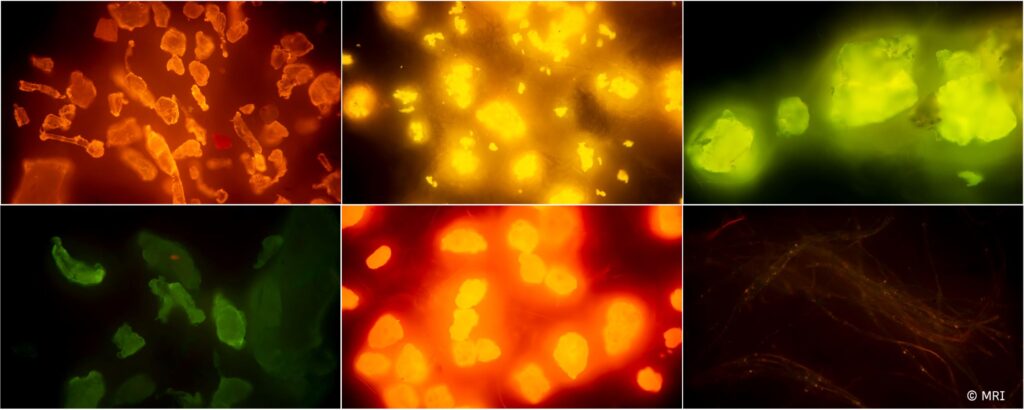

Ausserdem entwickelten die Forschenden ein Verfahren, um Kunststoffe selektiv anzufärben. Durch die Zugabe eines Fluoreszenzfarbstoffs, etwa Nilrot, können kleine, farblose Kunststoffpartikel, die mit klassischer Lichtmikroskopie oft nur schwer erkennbar sind, besser sichtbar gemacht werden. Die Fluoreszenz natürlicher Partikel, wie Bruchstücke von Garnelenschalen oder Gräten, wird dabei mit einem zweiten Farbstoff, der nur natürliches Gewebe anfärbt, unterdrückt. Mit einer halbautomatischen Bildanalyse kann Mikroplastik zuverlässig von natürlichen Partikeln unterschieden werden, was es ermöglicht, Menge, Grösse und Form der Kunststoffteilchen zu charakterisieren.

Um die Art des Mikroplastiks zu identifizieren, stellen schwingungsspektroskopische Verfahren gegenwärtig den Standard dar. Dabei wird die Probe mit Infrarotlicht (Fourier-Transform-Infrarotspektroskopie) oder Laserlicht (Raman) bestrahlt und aus dem Absorptionsverhalten beziehungsweise der Streuung am Partikel Rückschluss auf die Art des Kunststoffs gezogen. Beide Methoden können mit der Mikroskopie gekoppelt werden, wodurch sich auch kleinste Plastikpartikel zuverlässig von natürlichen Partikeln unterscheiden lassen. Diese Analytik ist jedoch meist sehr zeitaufwendig und nicht für den Nachweis von Nanoplastik geeignet.

Evaluierte Methoden

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass die Pyrolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie (Py-GC/MS) am besten für die quantitative Analyse von Mikroplastik in Fischereierzeugnissen geeignet ist. Dabei wird die Probe unter Sauerstoffausschluss erhitzt, wodurch sie sich zersetzt und gasförmige Pyrolyseprodukte bildet. Über die Intensität des Signals dieser Produkte kann anschliessend berechnet werden, wie viel des jeweiligen Kunststoffs in der Probe enthalten war. Die Py-GC/MS konnte im Projekt eine grosse Bandbreite an Kunststofftypen, zum Beispiel Polyethylen, Polystyrol oder Polypropylen, empfindlich nachweisen (Untergrenze der erfassbaren Menge: 0,4 bis 1,7 Mikrogramm reiner Kunststoff). Zu beachten ist, dass es in Proben mit unbekannter Zusammensetzung zu Unsicherheiten bei den Messungen bezüglich der genauen Menge der Kunststofftypen kommen kann.

Bei der Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) werden Kunststoffe anhand spezifischer Wechselwirkungen von Atomen mit elektromagnetischer Strahlung identifiziert. Da die Signalintensität von der Menge abhängt, kann auch hier der Kunststoffgehalt berechnet werden. Die NMR war im Projekt für weniger Kunststofftypen geeignet als die Py-GC/MS, konnte deren Menge aber genauer bestimmen. Es zeigte sich, dass dieses Verfahren besser für die gezielte Analyse einzelner Kunststoffe statt einer unbekannten Mischung geeignet ist.

Die Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC), ein klassisches Verfahren der Polymeranalyse, wurde im Projekt als zu unempfindlich für den Nachweis von Mikroplastik in Fisch und Meeresfrüchten eingeschätzt. Es waren mindestens 100 Mikrogramm je Kunststofftyp nötig, damit diese detektiert werden konnten. Die DSC wurde deshalb im Methodenvergleich nicht weiter berücksichtigt.

Zum Screening – also zur schnellen Überprüfung, ob überhaupt Plastik in einer Probe enthalten ist – eignet sich das Fluoreszenz-Imaging. Dabei wird die Masse von Partikeln anhand optischer Informationen geschätzt. Weil dabei nur zwischen Plastik und Nichtplastik unterschieden werden kann, ist die Bestimmung der Masse einzelner Kunststofftypen nicht möglich. Im Projekt zeigte sich, dass die Abschätzung der Gesamtmasse an Mikroplastik grundsätzlich zwar möglich war, das Fluoreszenz-Imaging aber im Vergleich zu den anderen Verfahren ungenau ist. Es kann dennoch Hinweise liefern, ob eine Untersuchung mit aufwendigeren Methoden sinnvoll wäre

Nachweis von Nanoplastik nicht gelungen

Dass Gegenstände aus Plastik überall zu finden sind, erschwerte die Arbeit im Labor. Denn trotz grosser Sorgfalt können durch Messgeräte, Schutzkleidung oder die verwendeten Chemikalien Kunststoffpartikel in die Proben gelangen. «Wir haben deshalb penibel darauf geachtet, nicht selbst Plastik in die Proben einzutragen», sagt Süssmann. Zudem wurden «Blindproben» parallel zu den Lebensmittelproben untersucht, um eine Kontamination abschätzen zu können.

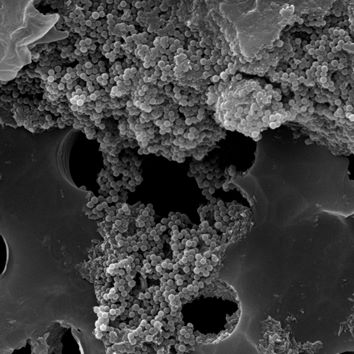

Auch am Nachweis von Nanoplastik – also noch kleineren Teilchen als Mikroplastik – wurde im Projekt gearbeitet. Die Abtrennung solcher Kunststoffpartikel vom Lebensmittel war jedoch sehr schwierig, selbst nach chemischem Aufschluss. Nanoplastik verklumpte und haftete zum Teil an den Poren des eingesetzten Membranfilters. Zudem überlagerten Lebensmittelbestandteile wie Proteine oder Fette die Kunststoff-Signale bei den Analysen. Ein zuverlässiger Nachweis von Nanoplastik in Fisch und Meeresfrüchten ist bisher nicht gelungen.

Das Thema Mikroplastik ist komplex und die Datenlage zu möglichen Auswirkungen noch unzureichend. «Mikroplastik ist kein Problem, das sich nur auf Fisch und Meeresfrüchte beschränkt», sagt Süssmann. «Im Rahmen unserer Forschung haben wir auch in Milch, Fleisch, Eiern und Honig Hinweise auf Plastikpartikel gefunden.» Nach derzeitigem Wissensstand ist es laut Bundesinstitut für Risikobewertung unwahrscheinlich, dass von Mikroplastik in Lebensmitteln gesundheitliche Risiken für die Menschen ausgehen. Zur wissenschaftlichen Absicherung ist jedoch noch weitere Forschung, etwa zur Wirkungsweise und zu den Aufnahmepfaden, nötig. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Food Control veröffentlicht.