Auf einen Schlag haben Forscher der ETH Zürich den Schleier über der Entstehung des Lebens vor vier Milliarden Jahren ein Stück weit mehr gehoben und einen neuen Weg zu einer nachhaltigeren und energieärmeren Grundstoffchemie eröffnet. Der Schlüssel zu beidem ist die spontane Bildung von Harnstoff aus Kohlendioxid und Ammoniak an wässrigen Oberflächen.

Die Vermutung, dass Harnstoff bei der Entstehung von Leben eine Rolle gespielt hat, ist nicht ganz neu. Schon seine chemische Struktur OC(NH2)2 legt nahe: Hier haben wir es mit einem Schlüsselbaustein für die Bildung von Biomolekülen wie RNA und DNA zu tun. Wie allerdings Harnstoff selbst auf der frühen Erde entstanden und dann womöglich zu einer Quelle des Lebens geworden ist, war bis anhin nicht abschliessend geklärt.

Ein Forschungsteam um Ruth Signorell, Professorin für Physikalische Chemie an der ETH Zürich, hat aber jetzt einen bisher unbekannten Reaktionsweg für die Bildung von Harnstoff entdeckt. Er entsteht spontan und ganz ohne zusätzliche Energie an wässrigen Grenzflächen.

Chemie an der Wasseroberfläche

Um Harnstoff industriell aus Ammoniak (NH₃) und Kohlendioxid (CO₂) herzustellen, braucht es entweder hohe Drucke und Temperaturen oder chemische Katalysatoren. Bei Menschen und Tieren ermöglichen Enzyme dieselbe Reaktion, um giftigen Ammoniak aus dem Abbau von Proteinen als Harnstoff auszuscheiden. Weil dieses einfache Molekül neben Kohlenstoff auch Stickstoff enthält und wahrscheinlich schon früh auf der noch unbelebten Erde vorkam, sehen viele Forschende Harnstoff als möglichen Vorläufer für komplexe Biomoleküle.

«In unserer Studie zeigen wir einen Weg, wo und wie Harnstoff auf der präbiotischen Erde entstanden sein könnte», sagt Signorell, «nämlich dort, wo Wassermoleküle mit atmosphärischen Gasen wechselwirken: an der Wasseroberfläche».

Reaktor am Rand des Tröpfchens

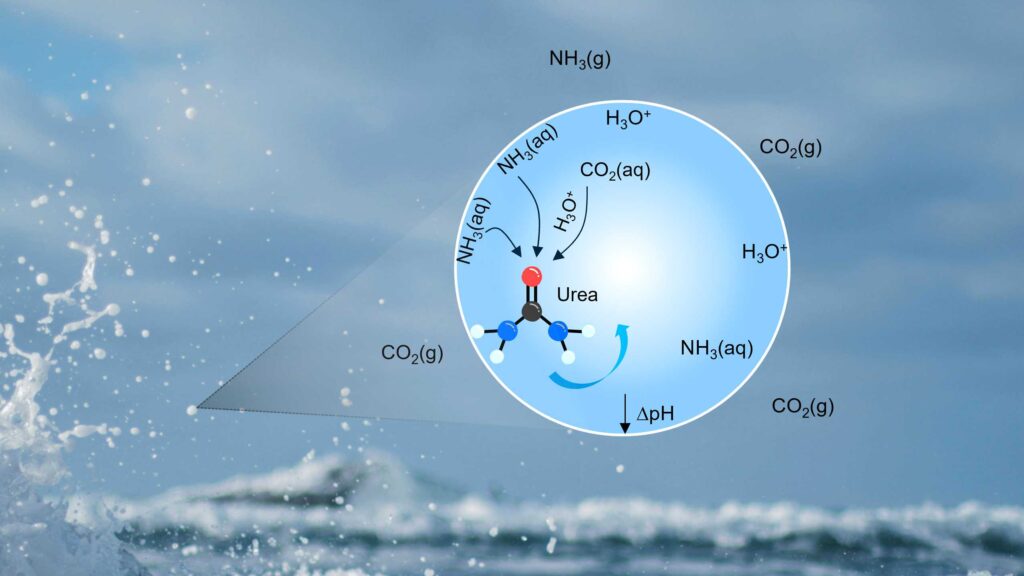

Dazu untersuchte Signorells Team feinste Wassertröpfchen, wie man sie etwa in Meeresgischt oder feinem Nebel finden kann. Die Forschenden beobachteten, dass sich Harnstoff unter Umgebungsbedingungen spontan aus Kohlenstoffdioxid (CO₂) und Ammoniak (NH₃) in der Oberflächenschicht der Wassertröpfchen bilden kann. Die physikalische Grenze zwischen Luft und Flüssigkeit sorgt an der Wasseroberfläche für ein spezielles chemisches Milieu, das die spontane Reaktion überhaupt erst ermöglicht.

Da ein Tropfen im Verhältnis zu seinem Volumen eine sehr grosse Oberfläche besitzt, laufen chemische Reaktionen vor allem in der Nähe dieser Oberfläche ab. In diesem Bereich bilden sich chemische Konzentrationsgefälle, die wie ein mikroskopischer Reaktor wirken. Konkret schafft der pH-Gradient an der Grenzschicht der Wassertröpfchen die notwendige saure Umgebung, die unkonventionelle Reaktionswege begünstigt, welche sonst in Flüssigkeiten nicht stattfinden.

«Der bemerkenswerte Aspekt dieser Reaktion ist, dass sie unter Umgebungsbedingungen abläuft – ohne zugesetzte Energie», erklärt Mercede Mohajer Azizbaig, eine der beiden Erstautoren. Dies macht den Prozess nicht nur aus technischer Perspektive interessant, sondern liefert auch wertvolle Hinweise auf Vorgänge, die für die Evolution bedeutend sein könnten.

Ein Fenster zur Frühzeit der Erde

Zum Ursprung des Lebens wird aktuell viel und breit geforscht, wobei unterschiedliche Ansätze im Fokus stehen.

Erstautor Pallab Basuri führt aus: «Bei einem so umstrittenen Forschungsfeld war für uns wichtig, die Beobachtungen zusätzlich zu untermauern.»

Theoretische Berechnungen der Mitautoren Evangelos Miliordos und Andrei Evdokimov von der Universität Auburn stützten die experimentellen Befunde. So hat sich bestätigt, dass die Harnstoffreaktion auf den Tröpfchen ganz ohne externe Energiezufuhr abläuft.

Die Ergebnisse legen nahe, dass dieser natürliche Reaktionsweg auch in der Atmosphäre der frühen Erde möglich gewesen sein könnte – einer Atmosphäre, die reich an CO₂ war und vermutlich geringe Spuren von Ammoniak enthielt. In solchen Umgebungen könnten wässrige Aerosole oder Nebeltröpfchen als natürliche Reaktoren gewirkt haben, in denen sich Vorläufermoleküle wie etwa Harnstoff bildeten.

«Unsere Studie zeigt, wie scheinbar banale Grenzflächen zu dynamischen Reaktionsräumen werden – ein Hinweis, dass der Ursprung biologischer Moleküle gewöhnlicher sein könnte, als lange vermutet», sagt Signorell.

Die direkte Reaktion von CO₂ und Ammoniak unter Umgebungsbedingungen könnte langfristig auch Potential zur klimafreundlichen Produktion von Harnstoff und Folgeprodukten haben.