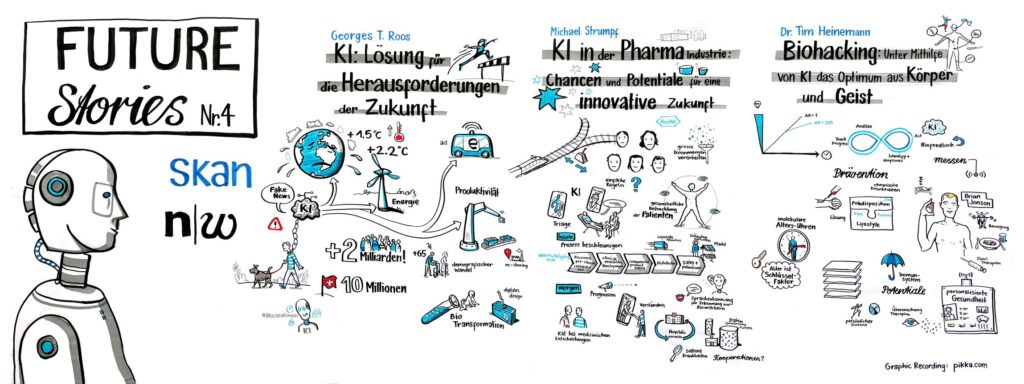

Täglich lesen wir über künstliche Intelligenz, ohne dabei etwas über ihre Funktionsweisen zu erfahren. Skan hat sich zum Ziel gesetzt, an ihren «Future Stories» das Thema zu entmystifizieren. Das gelang den Organisatoren der Veranstaltung, die in Muttenz an der Fachhochschule Nordwestschweiz stattfand, sehr gut: Dem Publikum wurden die Chancen und Potenziale von KI in den Life Sciences und der Pharmaindustrie praxisnah und in Vielfalt präsentiert.

«Mittels KI haben wir dies und das erreicht» – solchen Phrasen begegnen wir täglich. Meist wird dabei kaum erklärt, wie die KI gearbeitet hat. Doch viele möchten wissen: Wie wurde «dies und das» genau erreicht? Welcher Teil des eingesetzten Tools ist intelligent? Oder handelt es sich doch «nur» um maschinelles Lernen?

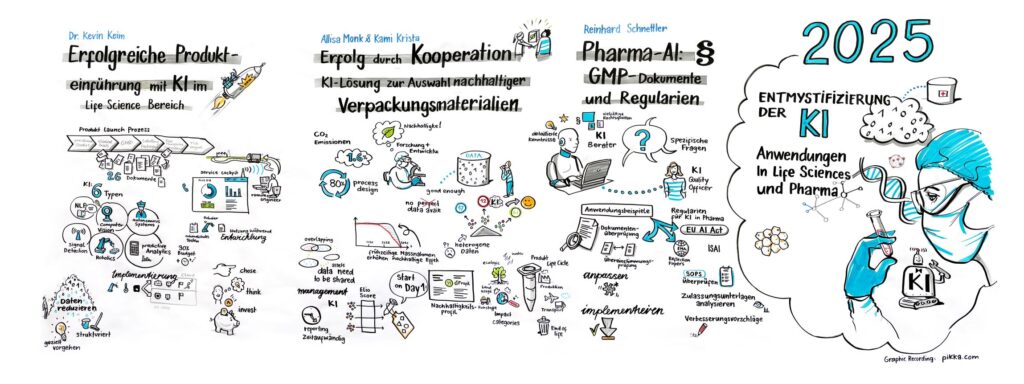

Bei den «Future Stories» lagen nicht nur Verfahren der künstlichen Intelligenz im Fokus, die in den verschiedensten Bereichen bereits zum Einsatz kommen, sondern auch solche, die in Zukunft eingesetzt werden. Es ging um die optimierte Markteinführung neuer Produkte, die nachhaltige Gestaltung von Pharma-Prozessen, das Management von GMP-Dokumenten und Regularien sowie die Optimierung von Körper und Geist. Die Quintessenz vorab: KI ist keine Hexerei.

«KI ist schon lange da»

Einen Überblick über die allgemeinen Zukunftsherausforderungen und KI bot Georges T. Roos. Der Zukunftsforscher spannte einen Bogen um Bereiche, die von KI profitieren werden, wie zum Beispiel die Dekarbonisierung, Ressourcenschonung, Mobilität, Gesundheit und Ernährung.

«KI ist schon lange da», so Michael Strumpf, Ecosystem Partner bei F. Hoffmann La Roche, referierte über das Handling von medizinischen Daten. Es ging um datenschutz-konforme KI-Konzepte für die Nutzung von Patientendaten bzw. wie sensible Daten für das Monitoring oder die Forschung ausgetauscht werden können, ohne diese (illegal) zu «kopieren». Die Lösung, etwa für Daten von Patienten mit seltenen Krankheiten: Föderierte Informationssysteme (mit verteilten Datenbanken, blockchain-ähnlich) oder aggregierte Daten, die keine Rückschlüsse auf die Privatsphäre ermöglichen.

Die Herausforderung besteht in der Implementierung hersteller-unabhängiger Systeme, anhand derer die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden sollen. Begrüsst wurde, auch von anderen Referierenden, der EU AI Act. Insbesondere, da er technologieneutral und prinzipienbasiert sei. Es liegt auf der Hand, dass auch Schweizer Unternehmen dieses neu geschaffene EU-Regulatorium einhalten müssen.

Biohacking zur Gesundheitsförderung

Ein nur vermeintlich futuristisches Thema beleuchtete Dr. Tim Heinemann, Senior Expert AI for Life Sciences am CSEM. Er zeigte auf, wie mithilfe von KI das Optimum aus Körper und Geist geholt wird, frei nach dem Motto «Messen, analysieren, identifizieren, ‹empowern›». Heinemann sagte: «50 Prozent der Demenzfälle könnten vermieden werden dank Prävention.» Die Früherkennung von Risiken durch KI setzt das vom CSEM unterstütze Startup TrueYouOmics aktuell mit einer neuartigen Blutanalyse um.

Beim solchem Biohacking geht es aber nicht um «das ewige Leben», sondern vor allem um Kosteneinsparungen im Gesundheitssystem. Ein Werkzeug dazu sind Biobanken, von denen die Allgemeinheit profitieren soll. Solche werden aktuell in Dänemark oder Estland aufgebaut, in der Schweiz soll es auch Bestrebungen dazu geben.

Datenfriedhöfe sind willkommen

Zurück in die Industrie. Über die Produkteinführung mit KI in den Life Sciences berichtete Dr. Kevin Keim, Director Operations and Project Management bei Walter Klybeck. Kommt ein neues Produkt auf den Markt, müssen mindestens 26 regulatorische Dokumente ausgefüllt werden. Der Launch-Prozess, im Grunde eine simple Prozessautomatisierung, kann durch KI erheblich vereinfacht werden.

Die Makroebene adressierten Alissa Monk, Sustainability Lead bei Ten23 Health, und Kami Krista, Geschäftsführer bei Elio. Das Duo präsentierte eine in Kooperation entstandene Eco-Design-Plattform. Solche KI-gestützte Lösungen zur Auswahl nachhaltiger Verbrauchsmaterialien in der Pharmaindustrie sind zwingend nötig, da in der Branche 80 Prozent des CO2 aus dem Produktdesign stammen. Da die Markteinführungszeiten 10 bis 12 Jahre dauern, müssen also schon jetzt die Zwischenziele für die Emissionsreduktion in der Produktion mitberücksichtigt werden.

Auch hier ist liegt die Herausforderung bei den Daten und der engeren Kollaboration. Um «grünes» Produktionsdesign umzusetzen, müssen diese von CMOs, CDMOs, Partnern und Zulieferern zur Verfügung gestellt werden. Interessant ist dabei, dass auch heterogene Daten willkommen sind. Stellten bis vor kurzem Datenfriedhöfe ein Problem dar, sind diese jetzt eine wertvolle Ressource. Denn KI ist in der Lage, das Datenchaos zu beseitigen.

Der virtuelle Pharmarechtsberater

Zum Schluss referierte Reinhard Schnettler von Consulting & PTS Training über GMP-Dokumente und Regularien. Er schlug Pharmaunternehmen vor, einen virtuellen Berater für Rechtsanalysen und GMP-Fragen aufzubauen. Ein solcher «KI-Berater» kann eingesetzt werden für die Analyse von Zulassungsunterlagen oder Standard-Arbeitsanweisungen. Die Vorteile: KI kann umgehend auf Veränderungen von Regulatorien reagieren oder darauf hinweisen, Optimierungsvorschläge machen und damit eine solide Basis für fundierte Entscheidungen bieten.

Infos zum Thema

Veranstalterin: Skan AG

https://skan.com

KI mit Datenschutz: SwissGPT

https://alpineai.swiss

Regulatorium: EU AI Act

https://artificialintelligenceact.eu

Als Wissensbasis für einen solchen KI-Berater dient zum Beispiel das Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG), das Arzneimittelgesetz in Deutschland oder der EU GMP Leitfaden. Ebenso sollte der virtuelle Kollege über das Rahmenwerk für das Management von KI-Systemen (ISO/IEC 42001:2023) Bescheid wissen. Schnettler erklärte: «Die Herausforderung reicht hier bis in die Qualitätssicherung. Pharma-Unternehmen müssen daher ebenso prüfen, ob ihre KI-Systeme ihren Qualitätsanforderungen entsprechen.»

Zum Schluss konnten sich die Teilnehmenden zu einem informellen Diskussionsforum in der Caféteria des Institutes begeben, wo ein reger Austausch stattfand. Wir sind schon jetzt gespannt, welches Thema das Veranstaltungsteam von Skan für die nächste Ausgabe der «Future Stories» auswählt.

Luca Meister