Bei der Analyse von Geruchsstoffen in Lebensmitteln oder deren Rohstoffen kann die Bildung von Artefakten die Ergebnisse erheblich verfälschen. Am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München wurde jetzt in einer Vergleichsstudie gezeigt, dass die Wahl der Injektionsmethode bei der gaschromatografischen Geruchsstoffanalyse die Artefaktbildung entscheidend beeinflusst.

Geruchsstoffe sind flüchtige Verbindungen, die in Lebensmitteln wesentlich zu deren sensorischer Wahrnehmung beitragen und daher die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten massgeblich beeinflussen. Ihre Analyse ist jedoch eine herausfordernde Aufgabe. In der Wissenschaft und Forschung hat sich die Gaschromatografie-Olfaktometrie als unverzichtbare Methode etabliert, um geruchsaktive Verbindungen zu identifizieren und sie von der Mehrzahl der geruchlosen flüchtigen Substanzen zu unterscheiden.

Bei dieser Methode isolieren Forschende zunächst die flüchtigen Bestandteile möglichst schonend aus dem Lebensmittel. Anschliessend trennen sie die einzelnen Verbindungen mithilfe eines Gaschromatografen auf und erschnuppern am Ende der Trennstrecke, welche Verbindungen riechen und welche nicht.

Zwei Fehlerquellen für Artefakte

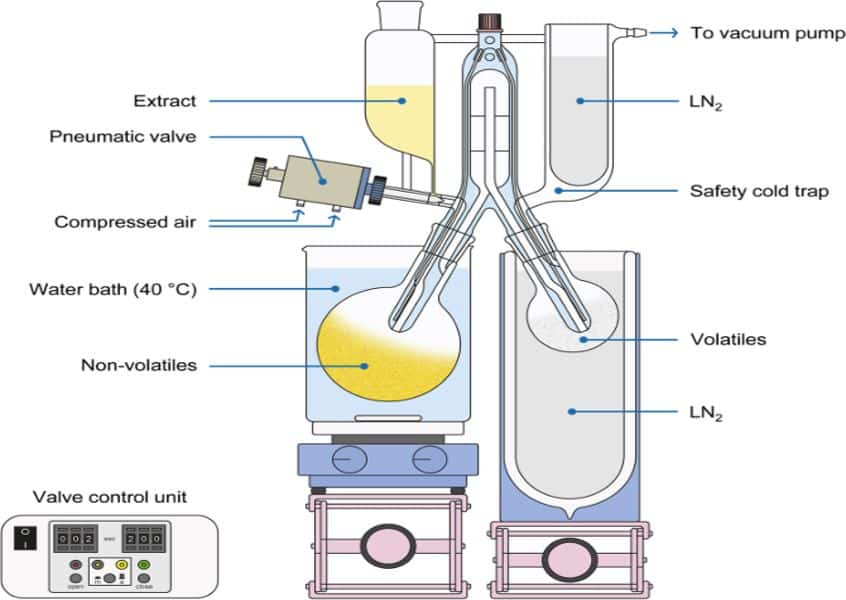

Generell können Artefakte sowohl bei der Isolierung als auch bei der Analyse flüchtiger Verbindungen entstehen. «Die Artefaktbildung während der Probenaufbereitung ist gut erforscht und lässt sich heute weitgehend minimieren. Hier hat sich die automatisierte Solvent-Assisted Flavor Evaporation bewährt, an deren Entwicklung unsere Gruppe massgeblich beteiligt war» (siehe Kasten), erklärt Studienleiter Martin Steinhaus und fügt hinzu: «Die Artefaktbildung während der Probeninjektion hat man jedoch bislang weitgehend unterschätzt, auch weil aussagekräftige Vergleichsdaten fehlten.»

Hintergrund: Geruchsstoffanalytik 2.0

2022 ist es Forschenden am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie gelungen, eine bewährte Methode zur schonenden, Artefakt-vermeidenden Isolierung flüchtiger Lebensmittelinhaltsstoffe zu automatisieren. Wie die Vergleichsstudie zeigte, bietet die automatisierte Solvent-Assisted Flavor Evaporation (aSAFE) gegenüber dem manuellen Verfahren erhebliche Vorteile. Sie erzielt durchschnittlich höhere Ausbeuten und senkt das Kontaminationsrisiko durch nichtflüchtige Substanzen.

Julian Reinhardt, Erstautor der Studie, hat daher 10 verschiedene Injektionsmethoden anhand von 14 Testverbindungen überprüft. Wie die Untersuchungen des Doktoranden zeigen, führten vor allem hohe Injektionstemperaturen zu geruchsaktiven Artefakten und haben damit das Potenzial, Geruchsstoffanalysen erheblich zu verfälschen.

On-Column-Injektion als Goldstandard

«Die On-Column-Injektion erwies sich als besonders zuverlässig, da die Probe so keinen hohen Temperaturen ausgesetzt ist», berichtet Martin Steinhaus, der am Leibniz-Institut die Forschungsgruppe Food Metabolome Chemistry leitet. «Im Gegensatz dazu zeigte die Splitless-Injektion bei hohen Temperaturen eine signifikante Artefaktbildung, besonders in Verbindung mit der Headspace-Festphasenmikroextraktion», so der Lebensmittelchemiker weiter. Um ein verlässliches und repräsentatives Geruchsstoffspektrum eines Lebensmittels zu erstellen, empfiehlt er auf jeden Fall die On-Column-Injektion zu verwenden. Die Studie erschien in der Fachzeitschrift Journal of Chromatography A.