Die meisten Systeme zur Detektion giftiger Gase in Industrie und Haushalt können nur einmal oder bestenfalls einige Male eingesetzt werden. Jetzt haben Forschende am Massachusetts Institute of Technology (MIT) einen Detektor entwickelt, der solche Gase kontinuierlich überwachen könnte – mit geringen Kosten.

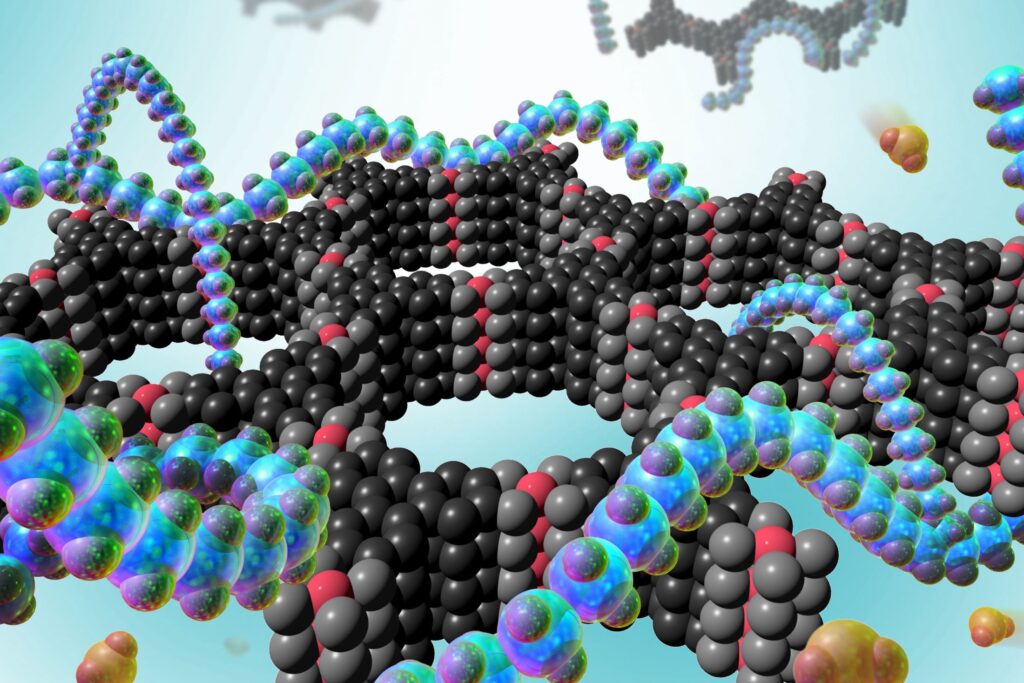

Die Forschungsgruppe verwendete ein metallorganisches Gerüst, das sehr empfindlich auf winzige Gasspuren reagiert, dessen Leistung aber schnell nachlässt. Dieses MOF (Metal-Organic Framework) kombinierten sie mit einem wesentlich unempfindlicheren Polymermaterial, das sehr haltbar und leichter zu verarbeiten ist.

MOFs sind hochporös, haben eine grosse Oberfläche und können verschiedene Zusammensetzungen aufweisen. Einige können isolierend sein, doch die für diese Studie verwendeten sind extrem leitfähig. Durch ihre schwammartige Form können sie Moleküle verschiedener Gase einfangen. Die Grösse ihrer Poren kann so angepasst werden, dass sie für bestimmte Gase selektiv sind. «Verwendet man sie als Sensor, kann man erkennen, ob das Gas vorhanden ist, wenn es sich auf den Widerstand des MOF auswirkt», sagt Aristide Gumyusenge, Erstautor der Studie.

Beschichtung aus MOF und Polymerverbundstoff

Der Nachteil bei der Verwendung dieser Materialien als Gasdetektoren ist, dass sie schnell gesättigt sind und dann keine neuen Einträge mehr erkennen bzw. quantifizieren können. «Deshalb haben wir beschlossen, einen Polymerverbundstoff zu verwenden, um diese Reversibilität zu erreichen», erklärt Gumyusenge.

So verwendete man am MIT eine Klasse leitfähiger Polymere, von denen Gumyusenge und sein Team bereits gezeigt hatten, dass sie auf Gase reagieren können, ohne sich dauerhaft an diese zu binden. «Das Polymer hat zwar nicht die grosse Oberfläche wie die MOFs, aber es ermöglicht zumindest das gewünschte Phänomen des Erkennens und Freisetzens», fährt er fort.

Die Polymere wurden in einer flüssigen Lösung mit dem MOF-Material in Pulverform vermischt und auf ein Substrat aufgetragen, wo die Mischung zu einer gleichmässigen, dünnen Beschichtung trocknete. Durch die Kombination des Polymers mit seiner schnellen Erkennungsfähigkeit und der empfindlicheren MOFs im Eins-zu-Eins-Verhältnis, sagt er, «erhalten wir einen Sensor, der sowohl die hohe Empfindlichkeit eines MOFs als auch die Reversibilität eines Polymers aufweist.»

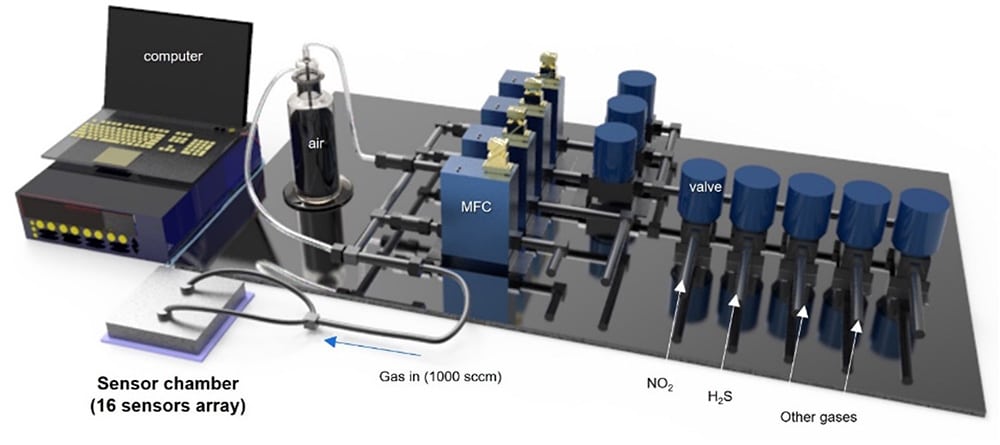

Das Material ändert seinen elektrischen Widerstand, wenn Gasmoleküle vorübergehend in dem Material eingeschlossen werden. Diese Widerstandsänderungen werden kontinuierlich durch einen Ohmmeter überwacht, der den Widerstand über die Zeit registriert. In einem kleinen Gerät im Labormassstab testete die Forschungsgruppe die Fähigkeiten des Verbundmaterials an Stickstoffdioxid, einem giftigen Gas, das bei vielen Verbrennungsarten entsteht. Nach 100 Detektionszyklen behielt das Material seine Grundleistung mit einer Abweichung von 5 bis 10 Prozent bei, was sein langfristiges Einsatzpotenzial demonstriert.

Auch auf andere flüchtige Moleküle zuschneiden

Darüber hinaus hat das Material eine weitaus höhere Empfindlichkeit als die meisten derzeit verwendeten Detektoren für Stickstoffdioxid, berichten die Forschenden. Das Gas wird häufig nach der Verwendung von Öfen detektiert. Da es mit zahlreichen Asthmafällen in den USA in Verbindung gebracht wird, ist ein zuverlässiger Nachweis in niedrigen Konzentrationen wichtig. Die Forschenden wiesen nach, dass dieser neue Verbundwerkstoff das Gas bei Konzentrationen von nur zwei Millionstel reversibel nachweisen kann.

Obwohl die Demonstration speziell auf Stickstoffdioxid abzielt, könne man die Chemie auch auf andere flüchtige Moleküle zuschneiden. Dies, solange es sich um kleine polare Analyten handelt – was bei den meisten giftigen Gasen der Fall ist.

Neben der Kompatibilität mit einem einfachen Handdetektor oder einem Rauchmelder gibt es einen wichtigen Vorteil des Materials: Dank des Polymers lässt sich dieses als extrem dünner, gleichmässiger Film abscheiden. Im Gegensatz liegen herkömmliche MOFs generell in einer ineffizienten Pulverform vor. Da die Filme so dünn sind, wird nur wenig Material benötigt, wodurch nur geringe Produktionskosten aufgebracht werden müssten. «Der limitierende Faktor könnte aber die Skalierung der Polymersynthese sein», räumt Gumyusenge ein.

Die nächsten Schritte: Die Technologie in realen Umgebungen zu evaluieren. Das Material könnte beispielsweise als Beschichtung auf Schornsteinen oder Auspuffrohren angebracht werden, um die Gase durch mittels Messwerten von angebrachten Widerstandsmessgeräten kontinuierlich zu überwachen. In solchen Umgebungen, so der Forscher, «brauchen wir Tests, um zu prüfen, ob wir es wirklich von anderen potenziellen Verunreinigungen unterscheiden können, die wir in der Laborumgebung übersehen haben könnten.» Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Advanced Materials veröffentlicht.

Dieser Artikel erschien in Englisch auf dem Blog MIT News und wurde von der ChemieXtra-Redaktion übersetzt.

David L. Chandler, MIT