Der Abrieb von Reifen landet in unseren Körpern. Dass Rückstände von Mikroplastik und chemischen Additiven toxische Auswirkungen haben können, zeigten bereits Fälle von Fischsterben. Doch es bestehen weiterhin grosse Wissenslücken – und die komplexen chemischen Zusammensetzungen der Reifenmaterialien machen die Forschung schwierig. Was ist bislang bekannt? Was wird seitens Industrie und Politik dagegen unternommen?

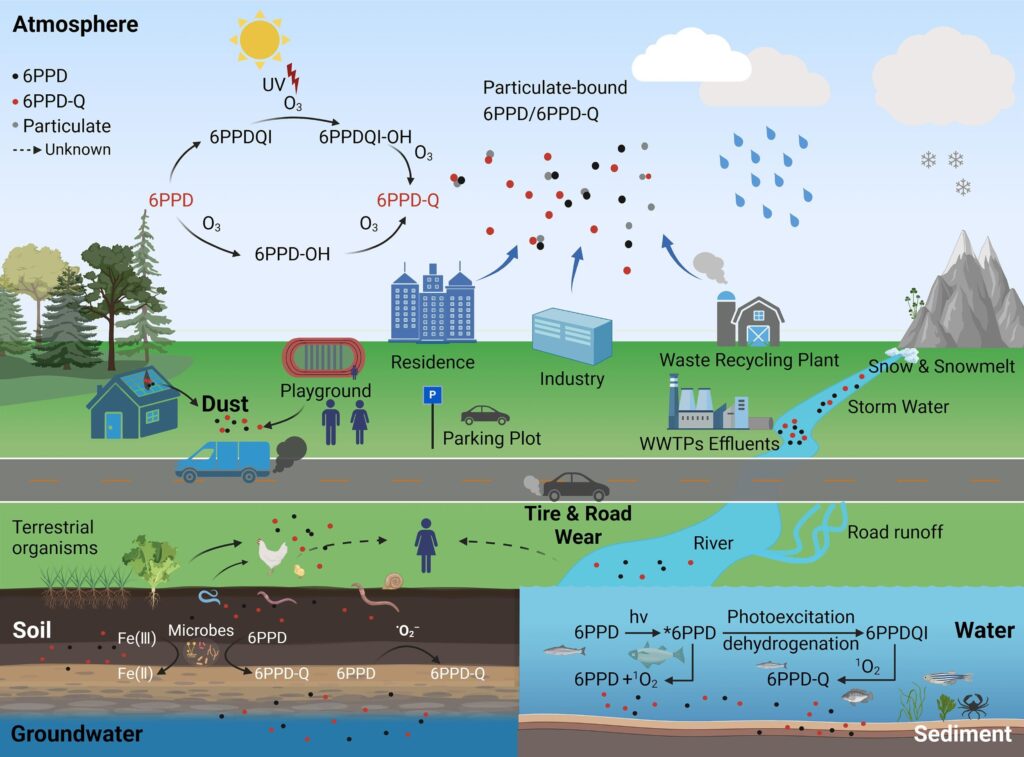

Die ultrafeinen sind in der Luft, die feinen werden via Wind auf den Böden abgesetzt und die grösseren gelangen mit dem abfliessenden Regenwasser in Sedimente und Gewässer: Partikel von Auto- und LKW-Reifen. Ein durchschnittlicher Autoreifen gibt über seine Lebensdauer etwa vier Kilogramm an Partikel ab, berechnete die Lancaster University (GB). Gemäss Bafu ist der Reifenabrieb mit 8900 Tonnen pro Jahr in der Schweiz die grösste Quelle für Mikroplastik in der Umwelt. Entsprechend gross sind auch die Unsicherheiten betreffend der Wirkung dieser Emissionen auf Mensch und Umwelt, sagt der Bund.

Eine Vielzahl chemischer Additive

Reifen müssen vielseitige Eigenschaften aufweisen. Sie bestehen aus einer komplexen Materialmischung, welche Leistung und Haltbarkeit verbessert. Dazu gehören 5 bis 15 Prozent chemische Additive, die hunderte von Substanzen umfassen – zum Beispiel Antioxydanzien, Antiozonierungsmittel, Vulkanisierungmittel oder Antialterungsmittel.

Durch den Abrieb von Reifen gelangen, quasi verpackt im Mikroplastik, hunderte chemischer Additive in die Nahrungskette. Rückstände in Blattgemüse wurden jetzt durch Forschende des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien (CeMESS) in Zusammenarbeit der Hebrew University of Jerusalem nachgewiesen.

«Die Toxizität von Reifen- und Strassenabriebspartikeln hängt mit ihren organischen Zusatzstoffen, den Additiven, und den damit verbundenen Umwandlungsprodukten zusammen», erklärt Anya Sherman, Doktorandin am CeMESS und Erstautorin der in der Fachzeitschrift Frontiers in Environmental Science publizierten Studie.

Die aus Autoreifen gewonnenen Verbindungen gelangen durch atmosphärische Ablagerung, Bewässerung mit aufbereitetem Abwasser und die Verwendung von Klärschlamm als Dünger in die Landwirtschaft. «Dort können sie von Pflanzen aufgenommen werden und so auch den Menschen erreichen», fügt Thilo Hofmann hinzu, Leiter der Forschungsgruppe.

Analysierte Proben

Die hochgerechneten Konzentrationen von Reifenadditiven im Blattgemüse sind insgesamt gering. Zum Beispiel liegt die Tagesdosis bei 238 ng/kg für Benzothiazol (BTZ), oder 0,4 ng/kg für 6PPD, ein Stoff, dessen Transformationsprodukt 6PPD-Quinone eine hohe Toxizität zeigt. Dies führt dann je nach Diät zu einer täglichen Aufnahme pro Person von 12 bis 1.296 ng für BTZ, oder 0.06 bis 2.6 ng für 6PPD.

Mittels Massenspektrometrie analysierten Forschende an der Universität Wien die Proben auf sechzehn «reifen-assoziierte» Verbindungen. Das Blattgemüse aus dem Supermarkt stammte aus Italien, Spanien, der Schweiz und Israel.

Zwar sind die nachgewiesenen Stoffe ist in der Grössenordnung vergleichbar mit Medikamentenrückständen, die ebenfalls auf Umwegen in die Nahrungskette gelangen. Doch deren gesundheitlichen Aspekte wurden (noch) nicht untersucht. Über die toxischen Auswirkungen von Reifenadditiven auf Menschen, Tiere und Organismen bestehen grosse Wissenslücken. Die variierenden chemischen Zusammensetzungen zwischen Reifenmarken und -modellen verkomplizieren die Analysen.

Massensterben von Silberlachsen

Eine 2020 in der Fachzeitschrift Science publizierte Studie untersuchte das Verenden von Silberlachsen während ihrer Migration vom Meer in Süssgewässer im US-Staat Washington. Die Tiere starben noch vor ihrem intendierten Laichen, jeweils nach starkem Regen in urbanen Gegenden.

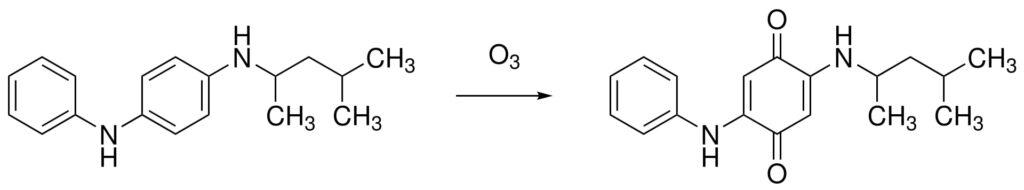

In den Gewässerproben entdeckten die Forschenden das Antioxidationsmittel N-(1,3-Dimethylbutyl)-N‘-phenyl-p-phenylendiamin, kurz: «6PPD», das aus 18 Kohlenstoffen, 24 Wasserstoffatomen, zwei Stickstoffatomen und zwei Sauerstoffatomen besteht. Der von vielen Herstellern eingesetzte Gummistabilisator schützt die Reifen vor Versprödung durch Ozon, das aus stickoxidhaltigen Abgasen entsteht, sowie vor Sauerstoff und Hitze. Er verhindert die Rissbildung und verlängert die Lebensdauer der Reifen. Reagiert die Chemikalie mit sauerstoffhaltigen Verbindungen wie Ozon, bildet sich «6PPD-Chinon», kurz: «6PPD-Q». Dieser sekundäre Schadstoff ist für den Tod der Fische verantwortlich. Wie toxisch 6PPD-Chinon wirkt, zeigten Tests an jungen Lachsen: In 1000 Litern Wasser kann ein Milligramm den Tierbestand in wenigen Stunden halbieren.

Das Ozonschutzmittel wurde auch in anderen Gewässern gefunden, wo Fischsterben nach heftigem Regen beobachtet wurde. Unklar bleibt, weshalb gerade der Silberlachs so empfindlich reagiert. In einem Artikel des Bayrischen Rundfunks erklärt Julia Mussbach, Expertin für Gewässerschutz beim Naturschutzbund Deutschland (NABU), dass sie 6PPD generell für Wasserorganismen für gefährlich hält.

Bestätigt hat dies eine kürzlich in der Fachzeitschrift Environment International erschienene Studie, die von einer Gefahr von geringen 6PPD-Q-Konzentrationen für bestimmte Wasser- und Landorganismen ausgeht, darunter Zebrafische, Fadenwürmer und Säugetiere. Diese zeigten neurologische Verhaltensänderungen, Fortpflanzungsstörungen und Verdauungsschäden.

Fischereiverbände gegen Reifenhersteller

Beunruhigt sind auch die amerikanischen Fischer. Die Pacific Coast Federation of Fishermen’s Associations und das Institute for Fisheries Resources in San Francisco reichten Klage gegen 13 Reifenhersteller ein, berichtete das Wirtschaftsmagazin Forbes 2023. Sie behaupten, dass toxische Konzentrationen von 6PPD-Chinon zum Tod von Coho-Lachsen, Chinook-Lachsen, Steelhead-Forellen und anderen Wildtieren führe.

2024 berichtet Reuters, dass die 13 Reifenhersteller ein US-Gericht baten, die Klage abzuweisen. Der Grund: Die Hersteller erklärten, dass mit der Klage versucht werde, die US-Umweltschutzbehörde zu umgehen. Diese sei die wichtigste staatliche Regulierungsbehörde für Chemikalien und würde bereits Regeln für 6PPD in Betracht ziehen.

Gummistabilisator auch im Menschen

Eine andere Studie, die 2022 in der Fachzeitschrift Environmental Science & Technology Letters erschien, wies 6PPD und 6PPD-Chinon im Urin von Erwachsenen und Kindern in Südchina nach, «möglicherweise verursacht durch das Einatmen von Reifenstaub». Funde von 6PPD-Q in menschlichen Proben von Blut, Urin und Hirnwasser (letzterer Punkt gemäss oben erwähnter Studie in Environment International), unterstreichen die Bedeutung weiterer Forschung über die toxikologischen Auswirkungen dieser Verbindungen. Gemäss dem britischen Testlabor Emissions Analytics wurden pro Tag 135 Nanogramm 6PPD und 6PPD-Chinon im Urin eines durchschnittlichen Erwachsenen nachgewiesen. In anderen Worten: Es tut sich was, doch die Forschung steckt noch in den Kinderschuhen.

Was unternimmt die Industrie dagegen?

Auf Anfrage von ChemieXtra erklärt Bridgestone (JP), dass das Unternehmen Reifen mit verbesserter Resistenz gegen Abrieb entwickle und bis 2050 zu 100 Prozent nachhaltige Materialien einsetzen wolle. Auch Michelin (F) will die Partikelemissionen reduzieren. Seit 2015 seien die TRWP-Emissionen (Tire and Road Wear Particles) der Produkte des Herstellers bereits um fünf Prozent reduziert worden. Goodyear (US) verweist auf Studien, die zum Schluss kamen, dass TRWP «wahrscheinlich keine signifikanten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt hätten». Trotzdem unterstütze das Unternehmen weiterhin das wissenschaftliche Verständnis von TRWP und deren Erforschung.

Im Rahmen der U.S. Tire Manufacturers Association beteiligt sich die Branche an der Forschung von Alternativen zu 6PPD. Im März wurde ein Bericht über eine Alternativanalyse für 6PPD publiziert, der fünf Kandidaten von Additiven für weitere Tests vorschlägt. Weiter hat der Chemiekonzern Asahi Kasei (JP) im Juli einen neuen hydrierten Lösungs-Styrol-Butadien-Kautschuk (HSBR – Hydrogenated Solution Styrene Butadiene Rubber) vorgestellt. Durch die selektive Hydrierung soll das Material gut verarbeitbar, kompatibel und beständig gegen Hitze, Alterung und Chemikalien sein. Der HSBR soll dazu beitragen, den Einsatz von 6PPD zu verringern.

Drei wichtige Akteure

Das 2005 gegründete Tire Industry Project geht globale Umwelt-, Sozial- und Governance-Probleme an, welche für die Reifenindustrie relevant sind. Die Initiative gibt Forschungsarbeiten in Auftrag, erarbeitet Lösungen und spannt mit externen Interessengruppen zusammen. Derzeit sind darin zehn Reifenhersteller vertreten, die mehr als 60 Prozent der weltweiten Produktion abdecken. Mit Fokus auf Recycling fördert auch das AZuR-Netzwerk die Optimierung von Qualität und Innovation von Reifen. Und Emissions Analytics prüft Auspuffemissionen, Luftqualität im Fahrzeuginnenraum und Verschmutzung durch Bremsen und Reifen.

https://tireindustryproject.org

https://azur-netzwerk.de

www.emissionsanalytics.com

Ausbau von Strassenabwasser-Behandlungsanlagen

Das Problem wird auch bei der Infrastruktur angegangen. Der von Astra und Bafu erstellte Bericht «Priorisierung von Massnahmen zur Reduktion des Eintrags von Reifenabrieb in Oberflächengewässer» zeigt, welche Fliessgewässerabschnitte in der Schweiz durch den Eintrag von Reifenabrieb potenziell am stärksten belastet sind. 2025 will das Astra ein Forschungsprojekt lancieren, um den Reifenabrieb innerorts effektiver zurückzuhalten.

Auf den Nationalstrassen plant der Bund das «Sanierungsprogramm Entwässerung» weiterzuführen, das in Strassenabwasserbehandlungsanlagen (SABA) mehr Abrieb zurückhalten will. Der Bau von SABA sei Bestandteil der Astra-Bauprojekte: Bei der Sanierung eines Streckenabschnittes werde stets auch die Strassenanlage modernisiert. Wo keine Flächen für natürliche SABA vorhanden sind, kommen technische SABA zum Einsatz. Aktuell sind in der Schweiz 179 SABA in Betrieb, vier befinden sich im Bau und 51 in Projektierung (wie viele Kilometer oder Prozent diese im Vergleich zum ganzen Streckennetz abdecken, wurde auf Anfrage von ChemieXtra nicht beantwortet).

Dass diese Massnahmen notwendig sind, bestätigt ein im SRF thematisierter EMPA-Bericht. Nur 25 Prozent des Mikroplastiks durch Reifenabrieb würden in der Schweiz in Schlammsammlern oder Abwasserbehandlungsanlagen aufgefangen. 30 Prozent würden in Gewässer und 45 Prozent in Böden gehen.

Im Rahmen der im April angenommen «Euro-7-Verordnung» gelten in der EU bald strengere Grenzwerte für Fahrzeugemissionen, zu denen neu auch Normen für die Verschmutzung durch Bremsen- und Reifenabrieb gelten. Die Verordnung soll ab 2028 oder 2029 für neue Fahrzeuge in Kraft treten. Was aber noch fehlt, ist eine standardisierte und international anerkannte Prüfmethode. Der Europäische Reifenherstellerverband ETRMA soll ein Verfahren zur Messung und Analyse von Partikelemissionen bei Personenkraftwagen entwickelt haben. Erwähnenswert: In Kalifornien wird mit der «6PPD Rule» seit 2023 der Rollwiderstand neuer Reifen geregelt, wobei dieser 2026 und 2028 weiter reduziert werden soll.

Höhere Lasten – grössere Reifen

Auch die Strassenbeschaffenheit hat Einfluss auf die Abriebsemissionen. Rauere Beläge verursachen mehr Abrieb als glattere Oberflächen. Doch der grösste Hebel liegt vermutlich bei der Autoindustrie, welche die Fahrzeuge auslegt und deren Eigenschaften wie Gewicht und Reifengrösse bestimmt. Dass der anhaltende Trend das Problem verschlimmert, liegt auf der Hand: Schwerere und leistungsfähigere Autos werden mit grösseren, breiteren Reifen bestückt, die mehr Abrieb verursachen. Auch angeblich ökologischere Reifen seien keine Lösung: Eine in der Fachzeitschrift Journal of Hazardous Materials publizierte Studie hat in der Zusammensetzung zwischen «grünen» und «konventionellen» Reifen keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

Gemäss Emissions Analytics steigen die Reifenverschleissemissionen mit schwereren Fahrzeugen und aggressiverem Fahrstil. So könne das Mehrgewicht durch Batterien bei Elektroautos zu mehr Reifenverschleiss führen, wodurch das Marketing-Etikett «Null Emissionen» in Frage gestellt würde.

Luca Meister