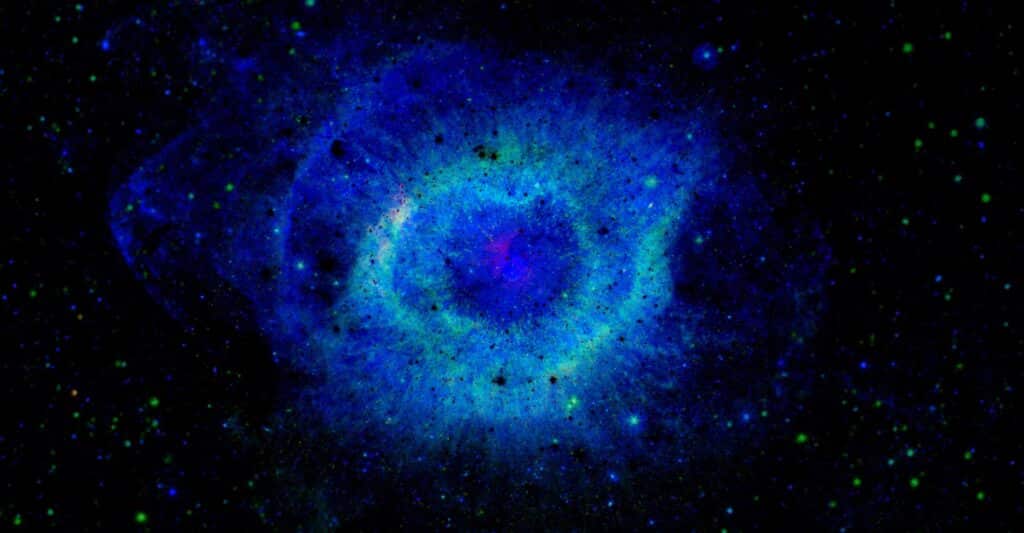

Bis vor kurzem gingen Kosmochemiker und Astrophysikerinnen davon aus, dass Supernovae und ihre Vorläufer, die Überriesen-Sterne, nur wenig zum Sternenstaubgehalt unseres Sonnensystems beigetragen haben. Neuere Untersuchungen deuten aber darauf hin, dass ein erheblicher Teil des Sternenstaubs im Sonnensystem aus Supernova-Explosionen und deren Vorläufersternen stammt. Was bedeutet das nun?

Die chemischen Elemente von Kohlenstoff bis Uran entstehen ausschliesslich in Sternen in der sogenannten stellaren Nukleosynthese. Am Lebensende eines Sterns werden sie als Wind oder in einer gewaltigen Explosion (Supernovae) an den umgebenden Raum, das sogenannte interstellare Medium, abgegeben. Ein grosser Teil der nicht-flüchtigen Elemente kondensiert dabei zu Sternenstaub, der aber im interstellaren Medium später zum Teil wieder zerstört wird. Der überdauernde Teil der Körnchen wurde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren auch in die planetaren Körper unseres Sonnensystems eingebaut. Da diese Körner bereits vor der Bildung unseres Sonnensystems existierten, werden sie «präsolare Körner» genannt. Sie weisen für unser Sonnensystem untypische, also anomale, Isotopenmuster auf.

Verständnis zum Ursprung der chemischen Elemente

Aufgrund dieser charakteristischen Isotopenhäufigkeitsanomalien können sie in Meteoriten und Kometenmaterial aufgespürt werden. Präsolare Körner bieten die einzigartige Möglichkeit, die Prozesse der stellaren Nukleosynthese sehr detailliert im Labor zu studieren und die Sterntypen zu identifizieren, die Staub zum Sonnensystem beigetragen haben. Dies liefert einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis des Ursprungs der chemischen Elemente und der Entstehung unseres Sonnensystems.

In dem erschienen Artikel in «Nature Astronomy» werden die jüngsten Erkenntnisse aus Studien dieser präsolaren Körner vorgestellt und die Auswirkungen auf zukünftige Forschungen, interstellare Staubmodelle und die Interpretation astronomischer Beobachtungen von Staub im Auswurfmaterial von Supernova-Explosionen diskutiert.

Spezial-Sonde, Computerpower und Massenspektroskopie

Möglich wurden die neuen Erkenntnisse dank verbesserten Analysemethoden mit der Nanosims-Ionensonde an Sternenstaub sowie neuer Modellrechnungen. Mithilfe der Ionensonde wird im Submikrometerbereich die Verteilung der Häufigkeit bestimmter Isotope gemessen. Dazu wird die Probe mit einem fokussierten Ionenstrahl abgerastert und die dabei aus der Probe herausgeschlagenen Teilchen massenspektrometrisch analysiert.

Genauere Staubmodelle des interstellaren Mediums möglich

Peter Hoppe, Gruppenleiter in der Abteilung Partikelchemie des Max-Planck-Institut (MPI) für Chemie und Erstautor der Publikation, erklärt: «Das Wissen, dass ein weitaus grösserer Teil des Sternenstaubs aus Supernova-Explosionen stammt, liefert der Forschung wichtige neue Parameter für Computermodelle über die Entwicklung des Staubs im interstellaren Medium. Dies gilt insbesondere, wenn man das Überleben von frisch produziertem Supernova-Staub und altem, interstellaren Staub beim Durchgang von Supernova-Schockwellen beschreibt.» Letzteres sei von Interesse, da der Staub eine wichtige Rolle als Katalysator für chemische Reaktionen in interstellaren Molekülwolken spiele und als Baustein für die Entstehung neuer Planeten in protoplanetaren Scheiben in jungen Sternsystemen gelte. Die Prozesse, die zur Vermischung von Sternenstaub im lokalen interstellaren Medium über ausgedehnte räumliche und zeitliche Skalen geführt haben, seien noch nicht ausreichend erforscht und sollten in zukünftigen Entwicklungsmodellen genauer untersucht werden, fasst der Astrophysiker zusammen.